共感力トレーニング|科学的根拠に基づき人間関係を劇的に改善する7つの方法とEQ向上スキル

キャリア・仕事共感力は、生まれつきの才能ではなく、トレーニングで誰でも向上できる最強の対人スキルです。

キャリア・仕事共感力は、生まれつきの才能ではなく、トレーニングで誰でも向上できる最強の対人スキルです。

あなたの共感力は、人生を変える武器になる!

あなたは今、

- 「なぜか人間関係がうまくいかない」

- 「部下や同僚の気持ちが理解できない」

- 「お客様の真意を読み取れない」

といった、コミュニケーションの壁に直面しているかもしれません。

それは、あなたの「共感力」が本来の力を発揮できていないサインかもしれません。

多くの人が、共感力を「持って生まれた性格」だと考えがちです。

しかし、最新の脳科学や心理学の研究によって、共感力は意識的なトレーニングによって誰でも、いつからでも高められる「技術」であることが証明されています。

今回の記事は、職場や家族、友人との関係をより豊かにしたいと願う、自己成長意欲の高いあなたに向けて書かれています。

この記事では、

- 共感力の定義

- 傾聴力

- EQ

- アサーティブコミュニケーション

を軸とした具体的なトレーニング方法。

そして2025年の最新トレンドまでを網羅します。

この知識を身につけ実践することで、あなたの人間関係は劇的に改善するはずです。

周囲からの信頼を獲得し、人生を豊かにする力となるはずです。

さあ、共感力という最高のビジネススキルと人間力を手に入れましょう。

スポンサーリンク

共感力の定義とビジネスにおける重要性

共感力とは何か?種類と定義

共感力とは、単なる「同情」ではありません。

相手の感情や考えを、その人の視点に立って理解し、共有する能力です。

これは、認知的な側面と情動的な側面から構成されます。

特にビジネスにおける人間関係の構築に不可欠な土台となります。

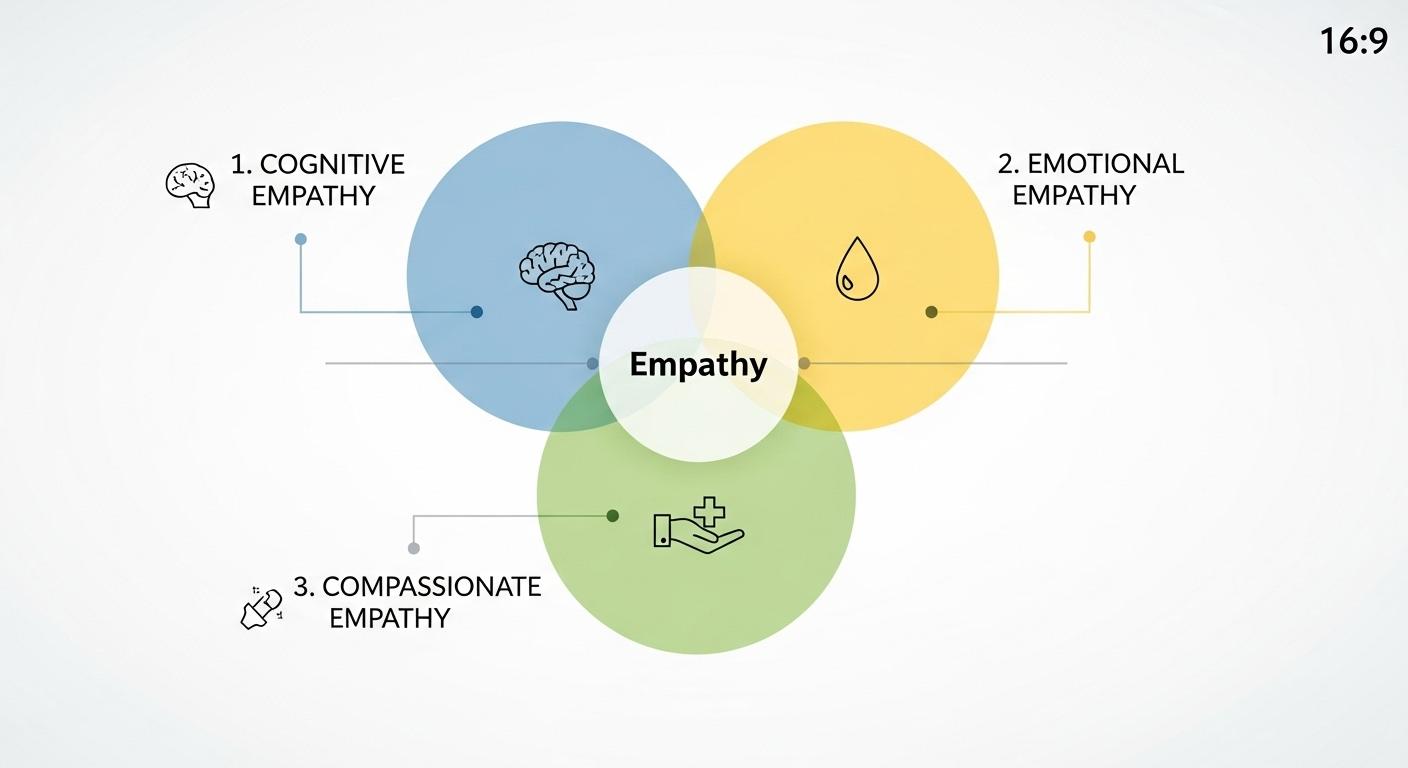

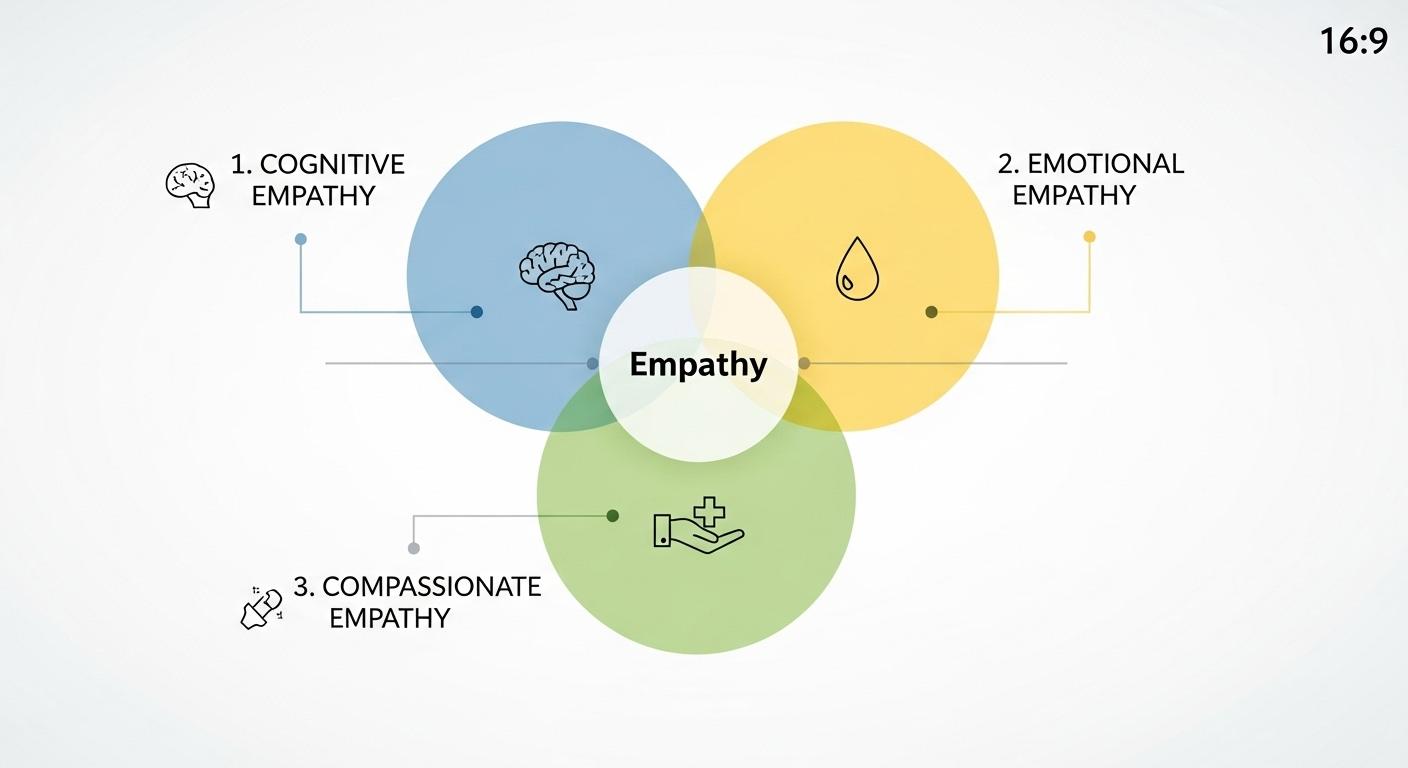

共感の3つの種類と違い

共感力には主に以下の3つの要素があります。これらを理解することが、共感性 高める 方法の第一歩です。(関連キーワード:共感性 高める 方法)

- 認知的共感(Perspective Taking):相手の視点に立って、**「相手が何を考えているか、何を理解しているか」**を論理的に理解する力。これは、相手の立場を想像し、思考を読み取る知的な能力です。

- 情動的共感(Emotional Contagion):相手の感情に同調し、**「相手と同じ気持ちを感じる」**こと。例えば、相手の悲しさに自分も悲しくなる感覚です。

- 思いやりのある共感(Compassionate Empathy):上記の理解と感情的共有を踏まえ、**「相手を助けたい、サポートしたい」**という行動に結びつける共感です。

注釈1:同情(Sympathy) 相手の苦しみに心を痛めることですが、あくまで自分と相手を切り離して「かわいそうに思う」感情です。これに対し、共感(Empathy)は「相手の靴を履く」ように、相手の立場に入り込むことを指します。

共感力が人間関係にもたらす効果

共感力が高い人は、仕事でもプライベートでも大きな効果を得られます。

- 信頼関係の構築:相手は「自分の気持ちをわかってくれている」と感じ、あなたへの信頼関係(ラポール)が高まり、心を開きやすくなります。

- 問題解決の促進:相手の真の気持ちやニーズを深く理解できるため、表面的な問題ではなく本質的な課題に対する適切な提案やサポートが可能となります。

- ストレスの軽減:他者の行動の背景にある事情を理解できるため、不必要な対立や誤解が減り、人間関係によるストレスが軽減されます。

スポンサーリンク

共感力は、頭(認知)と心(情動)のバランスの上に成り立つ総合的な能力です。

傾聴力トレーニングは共感力の土台

共感力を実践的なレベルに高めるには、まず「傾聴力」を鍛えることが必須です。

傾聴力 トレーニングを通じて、相手の話を途中で遮らず、言葉だけでなく非言語的な情報も読み取るスキルを身につけます。

傾聴の技術を共感に活かす

トレーニングの核となるのは、アメリカの心理学者カール・ロジャースが提唱した「積極的傾聴(アクティブ・リスニング)」です。

- バックトラッキング(繰り返し):相手の言葉や感情を繰り返すことで、「理解しようとしている」というメッセージを明確に伝えます。「あなたは○○だと感じているのですね」と伝え返すことで、相手はより心を開きやすくなります。

- 非言語的な姿勢:相槌、目線、体の傾きなど、言葉以外のサインで関心を示します。腕を組まず、相手のほうへ少し身を乗り出す姿勢は、「私はあなたに集中しています」という強いメッセージになります。

沈黙を恐れない姿勢

傾聴力 トレーニングにおいて、沈黙は非常に重要な要素です。相手が言葉に詰まったり、深く考えたりしている「間」を焦って埋めようとせず、尊重する姿勢が求められます。

沈黙は、相手が心の奥底にある本当の気持ちや言葉を見つけるための時間です。

この時間を待てるかどうかで、共感の深さが大きく変わります。

注釈2:アクティブ・リスニング(積極的傾聴) 相手の話に意識的に耳を傾け、言葉だけでなく、その背景にある感情や真意までを理解しようとする能動的な聴き方。カウンセリングやコーチングの分野で活用される基本技術です。

共感力を高める具体的なトレーニングと実践方法

共感性を高める7つの方法

共感性を高める具体的なトレーニング方法として、

に基づいた7つの実践的な方法を提案します。

これらを日常生活に取り入れることが、共感力向上の鍵です。(関連キーワード:共感性 高める 方法)

1. 感情日記とマインドフルネスで自己理解を深める

自分の感情を正確に理解できなければ、他人の感情を理解することはできません。

- 感情日記の実践:毎日5分、その日に感じた喜び、怒り、悲しみ、不安などの感情を、なぜそれが起こったのか(理由)と共に書き出します。これにより、自分の思考パターンや感情の癖を客観的に把握し、共感力 診断のような自己分析の効果が得られます。

- マインドフルネス瞑想:呼吸に意識を集中し、浮かんでくる雑念や感情を「良い・悪い」と判断せずに受け流す練習です。これは、自分の内面を客観視する「メタ認知」の能力を高め、情動的な共感によって感情に巻き込まれすぎることを防ぎます。

2. 視点取得(ロールプレイング)トレーニング

共感性の核心である「相手の立場に立つ」ことを、意図的に練習します。

- 役割交換(ロールプレイング):同僚や友人と協力し、自分が抱える問題や、日常で起こった出来事を話し手と聴き手に分かれて体験します。特に、問題の原因や感情を相手の立場で話してみることで、普段気づかない相手の考えや気持ち、背景にある情報を知ることができます。

- フィクションの活用:映画、小説、物語の主人公になりきって、なぜその登場人物がその行動をとったのか、どんな気持ちだったのかを深く想像します。これは、他者の複雑な感情を短時間で追体験し、共感力 診断で測れない想像力を鍛えるのに効果的です。

自分の感情に気づくことが、他人の感情に寄り添うための最初の一歩です。

自分の感情に気づくことが、他人の感情に寄り添うための最初の一歩です。

3. 非言語サインの徹底的な観察

言葉だけでなく、声のトーン、表情、仕草といった非言語的なサインから感情を読み取る練習をします。

- 「音」と「映像」を分離する:ニュースや動画を見る際、一度音を消して表情や動きだけで登場人物の感情を推測し、次に音を出して自分の推測が合っていたかを確認します。

- ペーシングとミラーリング:会話中、相手の呼吸や話す速さ(ペーシング)、そして仕草や姿勢(ミラーリング)を意識的に真似ることで、無意識のうちに相手との心理的な距離を縮めます。

EQトレーニングと共感力診断の活用

共感力は、感情知能(EQ)の重要な構成要素です。

EQ トレーニングは共感力を体系的に向上させます。

また、客観的な共感力診断を活用しましょう。

自分の傾向を把握することも大切です。

EQトレーニングの4つの要素

EQ(Emotional Intelligence Quotient:感情知能)は、自分や他者の感情を理解し、その情報を活用する能力です。

共感力はEQの核となります。

EQ トレーニングは、以下の4つの要素を中心に進めます。

- 自己感情の認識:自分の感情を正確に知る。

- 感情の利用:感情を思考や問題解決に活かす。

- 他者感情の認識(共感力):他者の感情や意図を正確に把握する。

- 感情の調整:自分や他者の感情をコントロールし、良い方向へ導く。

共感力診断で課題を明確化

トレーニングを始める前に、現在の自分の共感力の傾向を客観的に把握することが重要です。

- 無料診断の利用:インターネット上には、心理学に基づいた共感力 診断テストが多く存在します。これを利用し、「認知的共感は高いが、情動的共感が低い」といった、具体的な課題を見つけ出します。

- 診断結果の活用:診断で出た結果を元に、「認知的共感を伸ばすためにロールプレイングを強化する」など、自分に合っているトレーニング方法を選択します。

注釈3:EQ(Emotional Intelligence Quotient:感情知能) 知能指数(IQ)とは異なり、感情を認知し、理解し、利用し、管理する能力。リーダーシップやマネジメント、対人関係の成功に大きく影響すると言われています。

アサーティブコミュニケーションの実践

共感力を高めても、

- 「言いたいことが言えない」

- 「過度に相手に合わせすぎて疲れる」

といった問題が生じることがあります。

そこで、自他を尊重した自己主張であるアサーティブコミュニケーションのスキルが必要になります。

共感力とアサーティブネスのバランス

アサーティブコミュニケーションとは、相手の権利や気持ちを尊重しつつ、

を率直かつ適切に伝えるコミュニケーション技術です。

- 「私(I)メッセージ」の活用:相手を責める「あなた(You)メッセージ」ではなく、「私は〜と感じています」「私は〜が望ましいです」といった「Iメッセージ」を使うことで、相手に感情的な負担をかけずに自分の気持ちを伝えます。

- DESC法:以下の4ステップで、自他を尊重した主張を組み立てます。

- Describe(描写):客観的な事実や状況を描写する。

- Express(表現):それに対する自分の感情をIメッセージで伝える。

- Specify(提案):具体的な解決策や要求を提案する。

- Consequence(選択):提案を受け入れた場合とそうでない場合の結果を伝える。

過剰な共感による疲労を防ぐ

情動的共感力が高い人は、相手の感情に巻き込まれやすく、共感疲労(Empathy Fatigue)を起こしやすい傾向があります。

アサーティブコミュニケーションは、相手の感情に寄り添いつつも、自分の心の境界線を守る上で非常に重要です。

自分の「許容範囲」を明確にし、共感力を健全に維持します。

共感は大切ですが、自分の心を守る「アサーティブネス」を同時に鍛えることで、真に健全な人間関係が築けます。

共感は大切ですが、自分の心を守る「アサーティブネス」を同時に鍛えることで、真に健全な人間関係が築けます。

2025年最新トレンドと脳科学的アプローチ

2025年の最新トレンドとEQトレーニング

2025年、リモートワークやAIとの協働が進む中で、人間固有の共感力はより希少な価値となります。

そのトレーニングにも最新のテクノロジーが活用されています。

脳科学に基づいたトレーニングは、より効率的に共感力を高める方法として注目されています。

リモート時代に必要な共感力の再定義

オンライン環境では、非言語的な情報(表情、仕草、場の空気)が伝わりにくくなります。

- 明確な言語化:オンライン会議では、相槌や感情表現をいつもより明確な言葉で表現するトレーニングが求められます。

- オンライン・ロールプレイング:Web会議システムを使ったロールプレイングで、画面越しの小さな表情の変化を読み取る練習を行います。また、意図的に映像をオフにした状態で、声のトーンだけで相手の感情を推測するトレーニングも有効です。

脳科学が証明する共感力向上

最新の脳科学では、「ミラーニューロン」の機能や「前頭前野」の活動が共感力に深く関わっていることが明らかになっています。

- ミラーニューロンの活性化:相手の行動を観察し、無意識に自分の中で模倣する神経細胞(ミラーニューロン)を活性化させるトレーニング(例:映画や小説の登場人物の感情を真似る、子どもとの顔まね)が有効です。

- 心拍数の正確な認識:自分の心拍数を正確に把握できる人ほど共感力が高いという研究結果があります。スマートウォッチなどを使用し、運動中やリラックス時の自分の心拍数を意識的に「感じ取る」訓練は、自己理解を深めるEQ トレーニングの一環として注目されています。

注釈4:ミラーニューロン 他者の行動を観察するとき、まるで自分自身がその行動を行っているかのように活動する神経細胞。共感や学習の基盤となると考えられています。

共感力は、ミラーニューロンなど脳の働きによって裏付けられた、科学的なスキルです。

共感力は、ミラーニューロンなど脳の働きによって裏付けられた、科学的なスキルです。

コミュニケーションスキル向上のための総合戦略

共感力 トレーニングの最終目標は、コミュニケーションスキル向上を通じて、ビジネスやプライベートでの人間関係を良好にします。

自己実現を達成することです。

を統合的に活用することが重要です。

傾聴力とは?共感力と聴く力を高める!最強のビジネススキル習得方法

職場のダイバーシティと共感力

現代の職場では、多様性(ダイバーシティ)が重視されております。

と働く機会が増えています。

共感力は、この多様性を理解し、受容するための必須スキルです。

- 「文化的な視点取得」:相手の文化や背景を知り、自分の価値観を一旦脇に置き、なぜその人がそう考えるのかを想像するトレーニングが有効です。これにより、誤解を防ぎ、チームワークを向上させることができます。

自己成長への応用

共感力は、他者との関係だけでなく、自分自身との関係にも応用できます。

自分の過去の経験や感情を客観的に「共感的に」受け入れることで、自己肯定感を高めましょう。

メンタルヘルスを良好に保つことができます。

- セルフ・コンパッション:自己批判的になるのではなく、友人や大切な人にかけるような優しさで自分自身に接するトレーニングです。これは、過度な共感による疲労を防ぎ、共感力を長期的に維持するための重要なスキルです。

今日から始める共感力向上の行動計画

まとめと次のステップ

共感力は、単なる美徳ではありません。

傾聴力やEQ トレーニングによって体系的に鍛えられる最高のビジネススキルです。

自己理解を深めましょう。

非言語サインを観察しましょう。

アサーティブネスで境界線を守りながら、継続的に実践することで、あなたの人生は豊かになります。

共感力を高めるための習慣チェックリスト

以下のステップを日々の生活に取り入れ、共感力 トレーニングを継続しましょう。

- 自己認識の習慣:毎日5分、感情日記を書き、自分の心拍数や体調の変化に意識を向ける。(EQ トレーニング)

- 傾聴の実践:会話中、相手の話を遮らず、まずは3回「そうなんですね」「なるほど」と受け止める。(傾聴力 トレーニング)

- 視点の切り替え:意見の異なるニュース記事や映画を見た後、「もし自分がその立場だったら」と10分間真剣に考えてみる。(共感性 高める 方法)

- 境界線の確保:週に1回、アサーティブコミュニケーションのDESC法を使って、言いにくかったことを整理し、適切に伝える練習をする。(アサーティブコミュニケーション)

あなたの共感力は最高の資産

共感力は、AI時代においてますます人間的な価値を持つ、最高の資産です。

このスキルを磨くことで、あなたは職場のリーダーとして、家庭での良きパートナーとして、そして社会のメンバーとして、より深い信頼と満足を得られるでしょう。

継続的なトレーニングこそが、あなたの共感力を「才能」から「確実な技術」へと変える唯一の方法です。

共感力のトレーニングは、あなたの人間関係、そして人生そのものに大きなリターンをもたらします。

共感力のトレーニングは、あなたの人間関係、そして人生そのものに大きなリターンをもたらします。

共感力トレーニングに関するQ&A

Q1: 共感力がない人でもトレーニングで本当に変われますか?

A: はい、変われます。共感力は、才能ではなく「スキル」です。

脳科学がミラーニューロンや前頭前野の機能を通じて共感のメカニズムを解明したことで、トレーニングによる向上が科学的に証明されています。

特に、自己認識を高めるEQ トレーニングや、意識的な視点取得の練習は、共感性の低い人にも確実な変化をもたらします。

地道な傾聴力 トレーニングと反復練習が鍵となります。

Q2: 共感力診断はどのような種類のテストを選べば良いですか?

A: 無料のものから有料のものまでありますが、まずは手軽な無料の共感力診断で、あなたの共感力の

な傾向を大まかに把握しましょう。

より深く知りたい場合は、EQ(感情知能)の専門的な診断ツール(例:EQIなど)を受けることを推奨します。

重要なのは、診断結果を「あなたはこういう人だ」と決めつけるのではありません。

「こういう傾向があるから、ここを意識的に鍛えよう」という行動指針として活用することです。(外部サイト:共感力診断テスト 公式サイト)

Q3: 忙しいビジネスパーソンでもできる5分間の共感力トレーニングはありますか?

A: あります。通勤中の電車内や休憩時間を利用した「5分間の非言語サイン観察」が非常に効果的です。

- 観察対象を決める:周囲の人や、ニュース動画の人物を観察対象にします。

- 感情を推測する:その人物の表情、姿勢、声のトーンから「今、この人はどんな気持ちでいるか?」を推測します。

- 理由を想像する:「なぜその感情になったのか?(背景にある情報や状況は?)」という理由を1〜2つ想像します。

これを毎日続けるだけで、コミュニケーションスキル 向上に必要な「他者感情の認識力」が飛躍的に伸びます。

忙しい毎日でも、5分間の意識的なトレーニングで共感力は高まります。

忙しい毎日でも、5分間の意識的なトレーニングで共感力は高まります。

専門家からの学びと参考情報

専門機関・公式サイトへのリンク

共感力、EQ、アサーティブネスについてさらに深く学び、専門的な知識を得るための機関を推奨します。

- 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 公式サイト:傾聴力や心理的サポートに関する専門知識を体系的に学ぶことができます。

- 一般社団法人 日本EQ協会 公式サイト:EQの理論とトレーニング、診断に関する最新情報を得られます。

- 特定非営利活動法人 アサーティブジャパン 公式サイト:自他尊重のコミュニケーションであるアサーティブネスについて深く学べます。

スポンサーリンク

キャリア・仕事

キャリア・仕事