傾聴力とは?共感力と聴く力を高める!最強のビジネススキル習得方法

キャリア・仕事傾聴力は、単に「聞く」のではなく、相手の心に真摯に「寄り添う」コミュニケーションスキルです。

キャリア・仕事傾聴力は、単に「聞く」のではなく、相手の心に真摯に「寄り添う」コミュニケーションスキルです。

あなたの悩みに寄り添う「傾聴力」の真価

あなたは今、

- 「なぜ自分の話はうまく伝わらないのだろう?」

- 「部下や顧客との信頼関係をどう築けばいいのだろう?」

といった、コミュニケーションの根本的な課題に直面しているかもしれません。

多くの人は、「話す力」こそがコミュニケーションの鍵だと考えがちです。

しかし、真の人間関係を構築し、ビジネスで結果を出し、リーダーシップを発揮するために最も重要なスキルは、実は「聴く力」、すなわち「傾聴力」なのです。

今回の記事は、会社員、管理職、人事担当者、教育関係者など、人と関わる全ての方に向けて、

- 「傾聴力とは何か?」という定義

- 「アクティブリスニング」などの種類

- そしてビジネスや人間関係で今日から使える具体的なスキル

- トレーニング方法

までを、心理学や最新の知見に基づいて徹底解説します。

傾聴力の知識を深め、実践することで、あなたの人間関係は劇的に改善するはずです。

周囲からの信頼を獲得し、問題解決能力を高めることができます。

さあ、自己成長とキャリアアップにつながる、最高のコミュニケーションスキルを一緒に身につけましょう。

スポンサーリンク

知識:傾聴の定義と3つの要素

傾聴とは何か?その本質

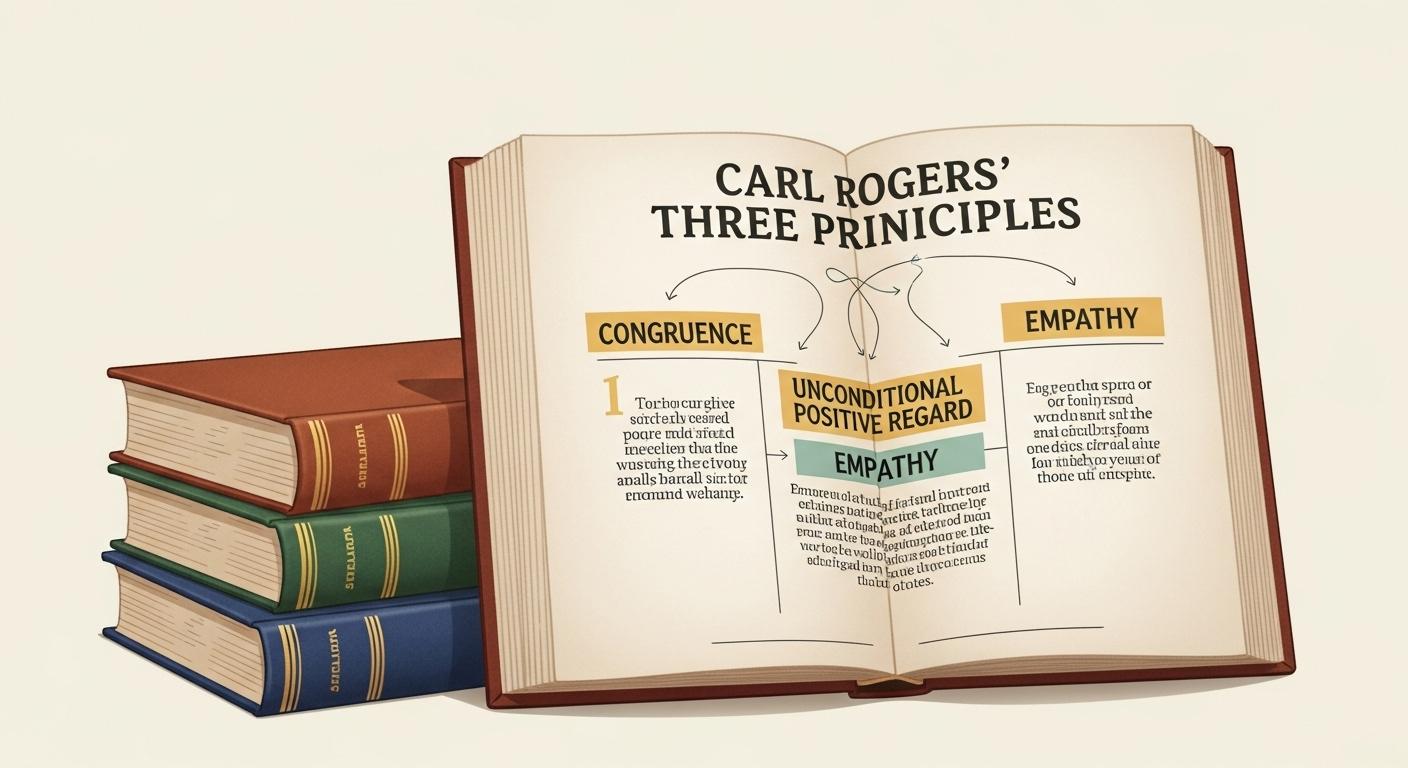

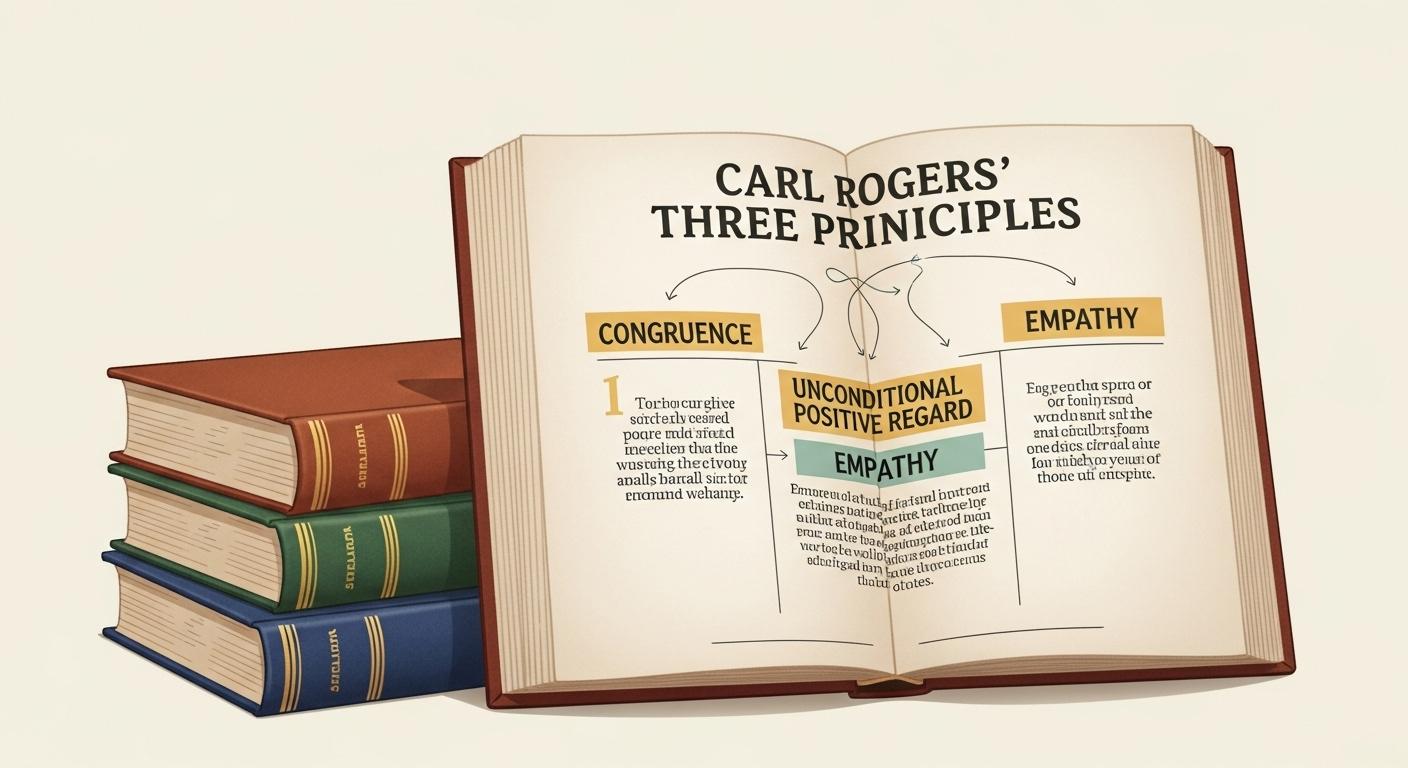

傾聴とは、アメリカの臨床心理学者カール・ロジャースが提唱した、相手の言葉だけでなく、その背後にある感情や真意までを深く理解しようと耳を傾けるコミュニケーションのあり方です。

単に「聞く」や「聴く」とは異なります。

積極的な意識と態度を必要とします。

傾聴の定義

傾聴とは、相手の話に意識的に耳を傾け、相手の視点や気持ちに立って、その内容を深く理解しようとする心理学に基づいた技術です。

「聞く(hear)」が音を自然に受け取る受動的な行為。

「聴く(listen)」が意識を向ける能動的な行為。

対して、傾聴はさらに一歩進んで、相手の心の状態や真意までを理解しようとします。

これには、

- 相手の立場に立って(共感)

- 判断せず(無条件の肯定的な関心)

- 誠実に向き合う(一致)

という姿勢が求められます。

この姿勢が、結果的に相手との信頼関係(ラポール)を構築します。

コミュニケーションを円滑にするのです。

注釈1:カール・ロジャース 20世紀を代表するアメリカの臨床心理学者で、クライアント中心療法(来談者中心療法)を提唱しました。傾聴をカウンセリングの核となる技法として確立し、傾聴の三原則(一致、無条件の肯定的関心、共感的理解)を定義しました。

スポンサーリンク

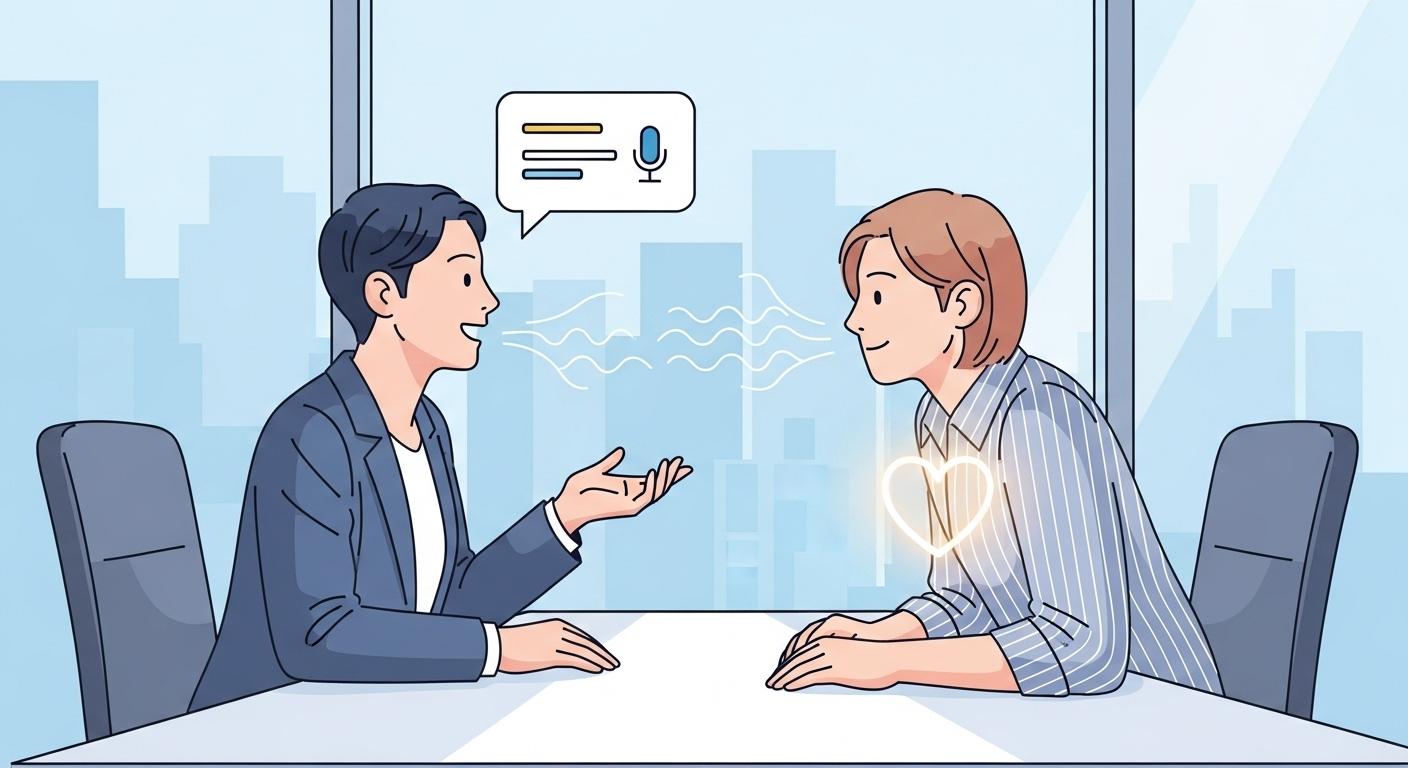

傾聴の根幹は、相手の言葉の裏にある「感情」を理解しようとする姿勢です。

傾聴の種類:受動・能動・積極的

傾聴には、その関わり方によって主に以下の3つの種類があります。(関連キーワード:傾聴 種類)

- 受動的傾聴(Passive Listening):相手の話を静かに聞く姿勢。相槌や沈黙を用いることで、話しやすい環境を作ります。

- 能動的傾聴(Active Listening/アクティブリスニング):相手の言葉を要約したり、共感の言葉を返したりしながら、積極的に理解しようとします。(関連キーワード:アクティブリスニング)

- 積極的傾聴(Active Constructive Responding):最も深いレベルの傾聴です。言葉だけでなく非言語的な要素(表情、態度)にも注意を払い、相手の気持ちに深く入り込みながら、問題解決や成長を促します。(関連キーワード:積極的傾聴)

傾聴力がもたらす効果

傾聴力は、単に相手に好印象を与えるだけではありません。

- 信頼関係の構築

- 問題解決の促進

- チームワークの向上

そして自分自身の成長という、多岐にわたるメリットをもたらします。

特にビジネスシーンでは、顧客の真のニーズ把握に不可欠です。

信頼関係を築く力

傾聴を実践することで、相手は

- 「自分の話をきちんと聞いてもらえている」

- 「自分は尊重されている」

と感じます。

この安心感が、話し手と聴き手の間に強固な信頼関係を構築します。

信頼は、ビジネス(営業、顧客対応)やプライベート(家族、友人)のあらゆる人間関係の基盤となります。

悩みや問題解決の促進

人は誰かに自分の話を真剣に聴いてもらうことで、頭の中の思考や感情が整理されます。

傾聴は、話し手自身が「気づき」を得たり、問題の本質を再認識したりする機会を与えます。

聴き手は安易なアドバイスを避けます。

質問や要約を通じて、話し手の自己解決(セルフ・ディスカバリー)をサポートします。

チームワークと生産性の向上

組織において傾聴力が高いリーダーや管理職は、部下の意見や不満を建設的に受け止められます。

これにより、心理的安全性(心理的)の高い職場環境が形成されます。

社員は失敗を恐れずに発言できるようになります。

結果として、アイデアや情報が活発に共有されます。

チーム全体の生産性とパフォーマンスが向上します。

傾聴は、相手の思考を整理し、「気づき」を与える最良の方法です。

傾聴は、相手の思考を整理し、「気づき」を与える最良の方法です。

傾聴のスキルと構成要素

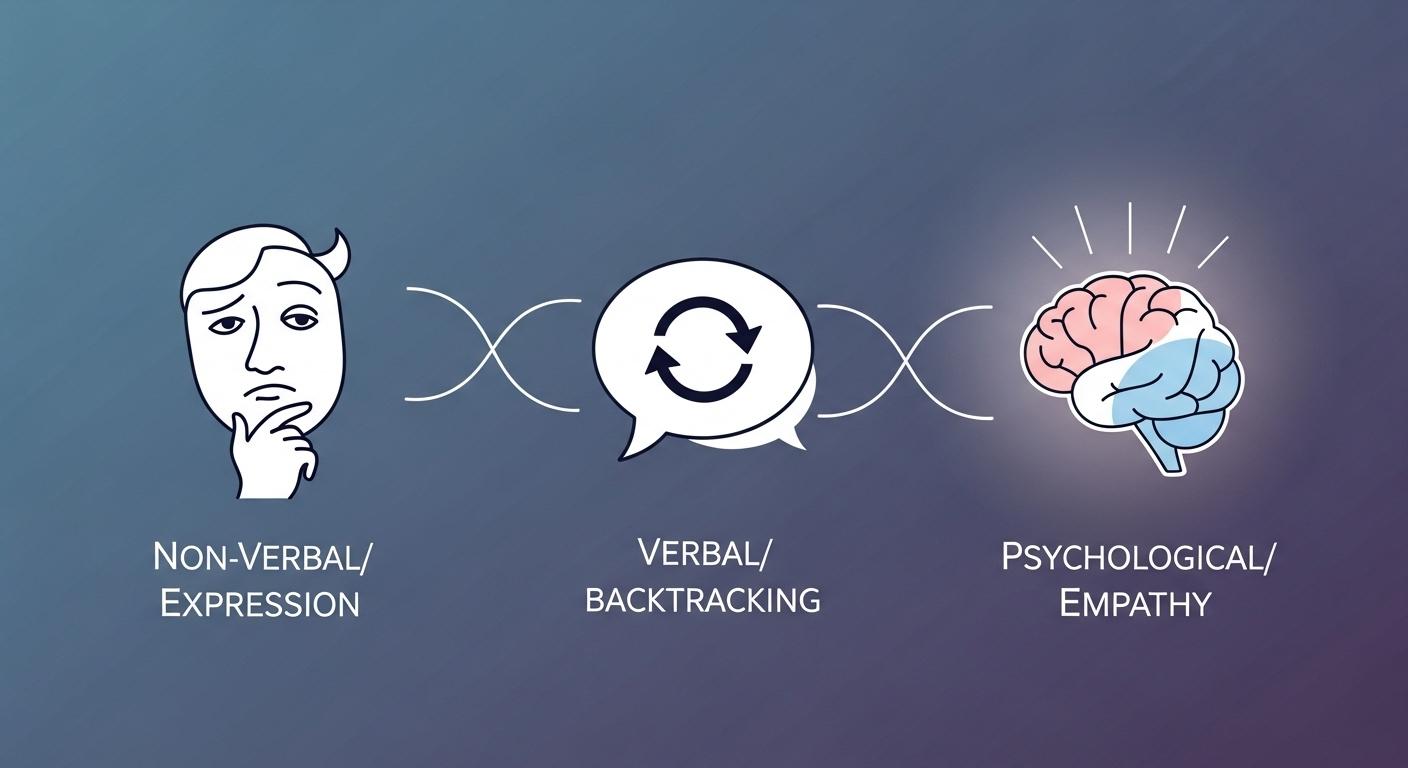

傾聴力を構成するスキル

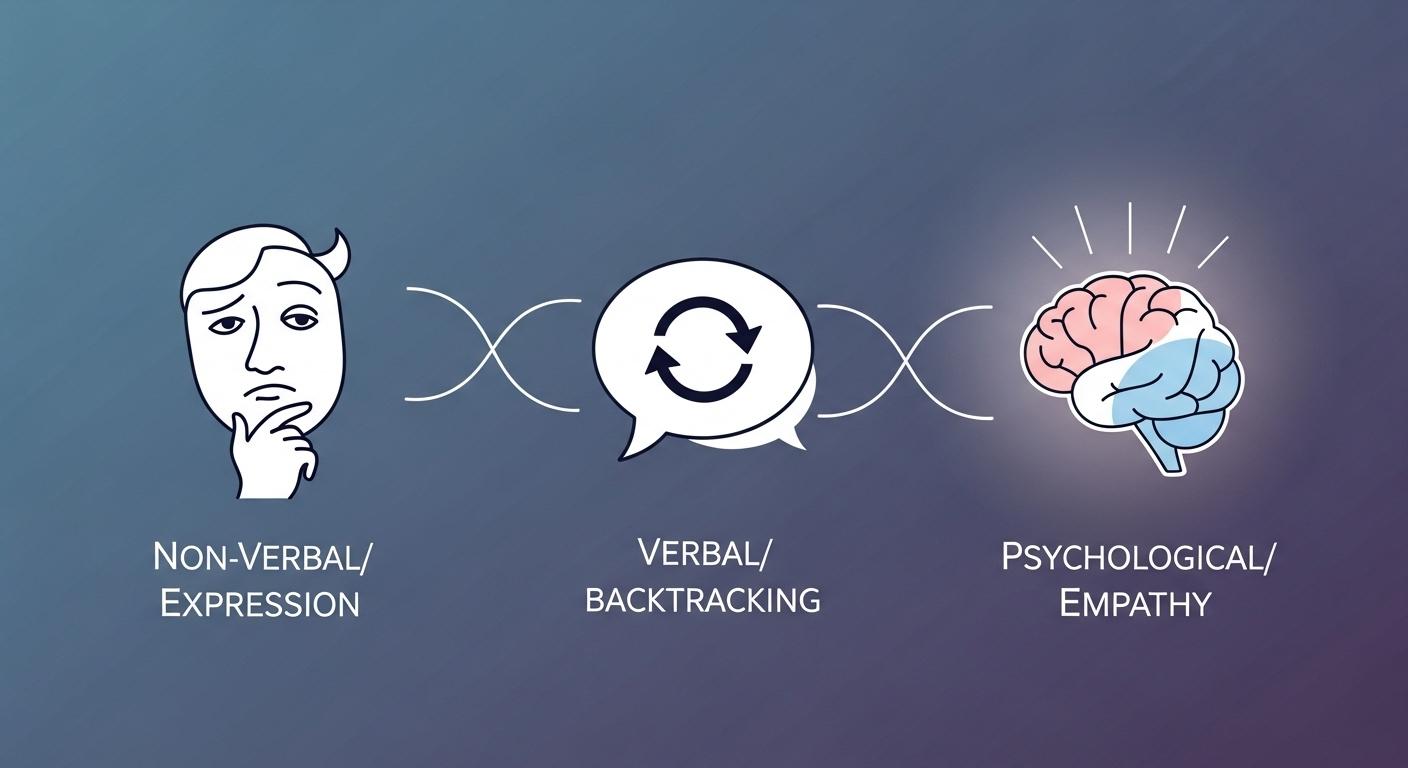

傾聴力を構成するのは、

の3つの要素に基づいた複合的なスキルです。

これらを意識的に実践することで、相手に「真剣に聞いてもらっている」という印象を与えられます。

非言語的なスキル:態度・表情・姿勢

言葉に頼らない非言語的なサインは、相手に与える印象の大部分を占めます。

- 視線(アイコンタクト):適度に相手の目を見ることで関心を示します。ジーッと見つめすぎず、時折視線を外すことが大切です。

- 身体の姿勢:相手の方へ体を傾け、腕を組んだり背もたれにもたれたりする防御的な姿勢を避けます。

- 表情と相槌:真剣な表情や、話の内容に応じた頷きや相槌(「なるほど」「そうなんですね」)を打つことで、共感と理解を示します。

- ペーシング:相手の話し方や声のトーン、呼吸のテンポに合わせることで、心理的な距離を縮めます。(関連キーワード:ペーシング)

言語的なスキル:バックトラッキングと要約

言語的なスキルは、話の内容の正確な理解を助け、相手に理解されている安心感を与えます。

- バックトラッキング(繰り返し):相手が話した言葉やキーワードをそのまま繰り返す行為です。「〜ということですね」と内容を復唱することで、確認と共感を示します。

- 要約:話の途中で、ここまでの内容を簡潔にまとめ、「つまり、〜が課題だとお考えですか?」と確認することで、理解の深さと整理を促します。(関連キーワード:要約)

- 質問力:傾聴における質問は、情報を引き出すだけでなく、相手の思考を深めるために使われます。「なぜそう感じたのですか?」など、オープンな質問(クローズドな質問の逆)が有効です。(関連キーワード:質問力)

言葉だけでなく、態度や表情も傾聴力を高める重要な要素です。

言葉だけでなく、態度や表情も傾聴力を高める重要な要素です。

傾聴の核となる共感力

傾聴力のコアとなるのは、相手の感情を理解し寄り添う「共感力」と、先入観なく話を受け止める「聴く力」です。

これらの心理的な基礎なしに、テクニックだけを駆使しても、真の傾聴は実現できません。

共感力とは:相手の靴を履く

共感力(エンパシー)は、傾聴において最も重要な心理的な要素です。

「相手の靴を履いてみる」という言葉で表現されるように、相手の立場や心情を想像します。

相手と同じ感情を追体験しようと努めます。

- 同情との違い:同情は相手に感情移入しすぎる(一緒になって悲しむなど)ことですが、共感は「あなたはそう感じているのですね」と理解し、寄り添いながらも客観性を保ちます。

- 無条件の肯定的関心:相手の発言や行動に対し、好き嫌いや自分の価値観で判断せず、その存在そのものを尊重し、肯定的な関心を持ち続けます。(関連キーワード:無条件の肯定的関心)

傾聴とコミュニケーション能力

傾聴は、コミュニケーション能力の土台です。

傾聴を通じて相手の真のニーズを把握します。

それに応じた適切な質問やフィードバックを返すことで、より効果的なコミュニケーションが実現します。

注釈2:アサーティブ・コミュニケーション 傾聴で相手の真意を汲み取りつつ、自分の意見や要求も率直かつ誠実に伝えるコミュニケーション技法です。自己主張と相手への配慮のバランスを取ることが重要です。(関連キーワード:アサーティブ)

共感力は、同情とは異なり、相手に寄り添いつつも、客観的な視点を保つ能力です。

共感力は、同情とは異なり、相手に寄り添いつつも、客観的な視点を保つ能力です。

ビジネス・心理学での傾聴力活用

傾聴力のビジネス応用

ビジネスシーンにおける傾聴力は、単なるマナーではありません。

顧客の真のニーズを把握します。

マネジメントの質を高めます。

組織を活性化させる戦略的なスキルです。

の各分野で不可欠な役割を果たします。

顧客対応や営業での活用

営業や接客の際、傾聴力は顧客の潜在的なニーズや不安を引き出します。

最適な提案を行うために必須です。

顧客が

- 「何に困っているのか」

- 「本当に何を求めているのか」

を深く聴き出すことで、単なる製品の説明に終わらない、顧客の立場に立った価値提供が可能になります。

リーダー・マネジメントでの活用

管理職やリーダーにとって、傾聴力は

そして問題の早期発見に直結します。

こんな時、傾聴を意識することで、部下のモチベーションやキャリアパスに関する本音を引き出します。

適切な育成やフィードバックを提供できます。

傾聴力を活かしたマネジメントは、チームの心理的安全性を高め、組織の生産性を向上させます。

傾聴力を活かしたマネジメントは、チームの心理的安全性を高め、組織の生産性を向上させます。

傾聴力と心理学の繋がり

傾聴力の基盤は、カール・ロジャースが提唱した「カウンセリングの三原則」に代表される心理学にあります。

これらの原則を理解し実践することで、話し手は心を開き、自己成長を促すことができます。

カウンセリングの三原則

傾聴の心理学的な基礎は、以下の三原則にまとめられます。

- 一致(Congruence):聴き手が自己を偽らず、ありのままの自分(真摯)で相手と向き合うことです。誠実さは、相手の心を開くための前提条件となります。

- 無条件の肯定的関心(Unconditional Positive Regard):相手をあるがままに受け入れ、価値判断や好き嫌いを抜きにして、その存在を肯定的に尊重し、関心を持ち続けることです。

- 共感的理解(Empathic Understanding):話し手の感情や経験をあたかも自分自身のことのように理解し、その気持ちに寄り添い、正確に伝え返すことです。

傾聴と心理的安全性

傾聴力は、組織心理学における「心理的安全性」の確保に不可欠です。

部下やチームメンバーが、

を表明しても罰せられたり、否定されたりしないと確信できる環境は、傾聴によって作られます。

これにより、チームの創造性と適応性が高まります。

無条件の肯定的関心こそが、相手の心を解放し、本音を引き出す鍵です。

無条件の肯定的関心こそが、相手の心を解放し、本音を引き出す鍵です。

傾聴力を身につける実践トレーニング

傾聴力の具体的なトレーニング

傾聴力は、座学だけではありません。

日常的な実践と意識的なトレーニングによって誰でも伸ばせるスキルです。

が効果的です。

日常で意識する4つの行動

日常の会話で以下の4つの行動を意識することで、傾聴力を訓練できます。

- 携帯を置く:会話の際、スマートフォンやパソコンなどの注意をそらす要素を排除し、相手に100%の集中を向けます。

- 沈黙を恐れない:相手が考えている沈黙の時間を、遮らずに待つ姿勢が重要です。沈黙は、深い思考や感情が表に出る前の準備期間です。

- 感情の言葉を繰り返す:「それは嬉しかったのですね」「大変でしたね」など、相手の感情を表す言葉を反射的に返す練習をします。

- 相槌を3種類使い分ける:「はい」「ええ」(受動)、「なるほど」(理解)、「それでどうなりましたか?」(促し)など、相槌を使い分け、対話にリズムと関心を加えます。

ロールプレイングとフィードバック

最も効果的なトレーニングは、具体的な場面を想定したロールプレイングです。

- 聴き手役:非言語的、言語的スキルを意識しながら、アドバイスを押し付けず、ひたすら相手の話を深く聴き続けます。

- 話し手役:意図的に複雑な悩みや、話しづらい話題を提供します。

- 観察者役:聴き手の態度、相槌、質問のタイミングを客観的に評価し、具体的なフィードバックを提供します。

傾聴力を高めるには、まず自分の「聴く姿勢」を客観的に観察することが大切です。

傾聴力を高めるには、まず自分の「聴く姿勢」を客観的に観察することが大切です。

実践的なアクティブリスニング

傾聴の代表的な手法である「アクティブリスニング」(積極的傾聴)は、ビジネスやカウンセリングで広く用いられる、相手への関心を能動的に示す聴き方です。

傾聴の3原則を具体化するものです。

アクティブリスニングの定義と原則

アクティブリスニングは、話し手に対して関心を積極的に示す聴き方で、受動的な聴き方とは大きく異なります。

- 傾聴の三原則の実践:カール・ロジャースの三原則(一致、無条件の肯定的関心、共感的理解)を、言葉と行動で実現させます。

- 誤解を避ける:途中で要約や質問を挟むことで、自分が内容を正しく理解できているかを確認し、誤解を防ぎます。

成功事例:カウンセリングとコーチング

アクティブリスニングは、カウンセリングやコーチングの分野で最も効果を発揮します。

- カウンセリング:患者が抱える心の課題やトラウマを、否定せず、ありのままに受け止めることで、患者の自己治癒力や自己成長を促します。

- コーチング:目標達成を目指すクライアントに対し、質問と傾聴を通じて、クライアント自身が解決策や行動計画を発見できるように支援します。

アクティブリスニングは、理解と確認を繰り返すことで、対話の質を高めます。

アクティブリスニングは、理解と確認を繰り返すことで、対話の質を高めます。

解決:傾聴力を活かす応用的な場面

コミュニケーション能力の向上

傾聴力を磨くことは、コミュニケーション能力全体を底上げします。

相手に寄り添い、真意を理解する力を得ると、

が向上します。

聴く力から生まれる質の高い会話

傾聴力が高い人は、無駄な発言をせず、相手が必要としている言葉や質問を適切なタイミングで提供できます。

その結果、会話が一方的になりません。

双方向で有益な情報と感情のやり取りが実現します。

質の高い会話が生まれます。

苦手意識の克服と自己評価

コミュニケーションに苦手意識を持つ人でも、傾聴から始めることで克服のきっかけが得られます。

自分が話すことよりも相手の話を理解することに意識を集中すれば、自己への評価を気にすることなく、対話に臨めます。

相手の満足度が高まることで、自分の自己評価も向上します。

「聴く力」を強化すれば、あなたのコミュニケーションは自然と円滑になります。

「聴く力」を強化すれば、あなたのコミュニケーションは自然と円滑になります。

傾聴力を高めるためのコツ

傾聴力を高めるための重要なコツは、

- 「自分自身のコントロール」

- 「非言語的なサインの活用」

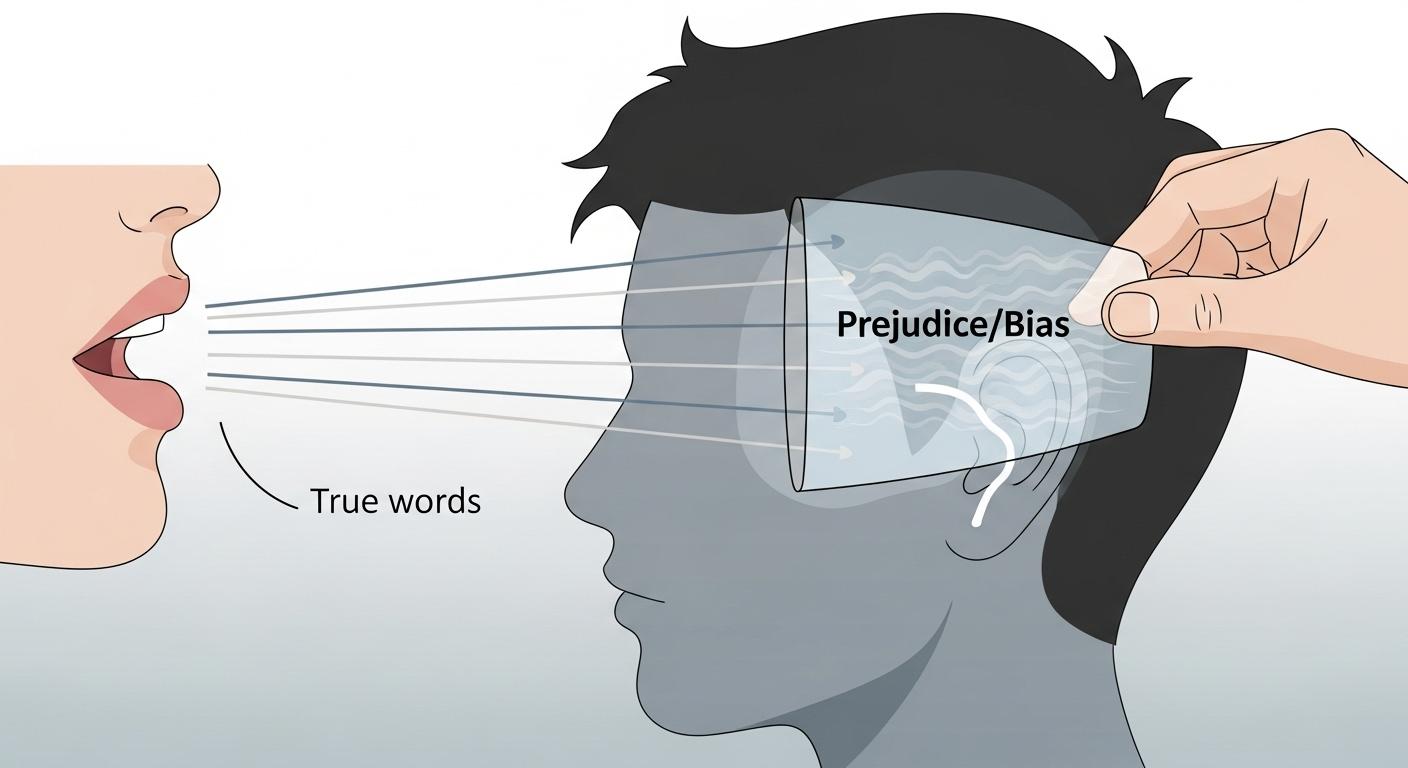

- 「先入観の排除」

の3点です。これらを意識することで、より深く、より建設的な対話が実現します。

自分自身のコントロール

傾聴の際、聴き手は自身の感情や思考をコントロールする必要があります。

- 早期の判断やアドバイスを控える:相手の話が終わる前に結論を出したり、自分の意見やアドバイスを押し付けたりしないことです。

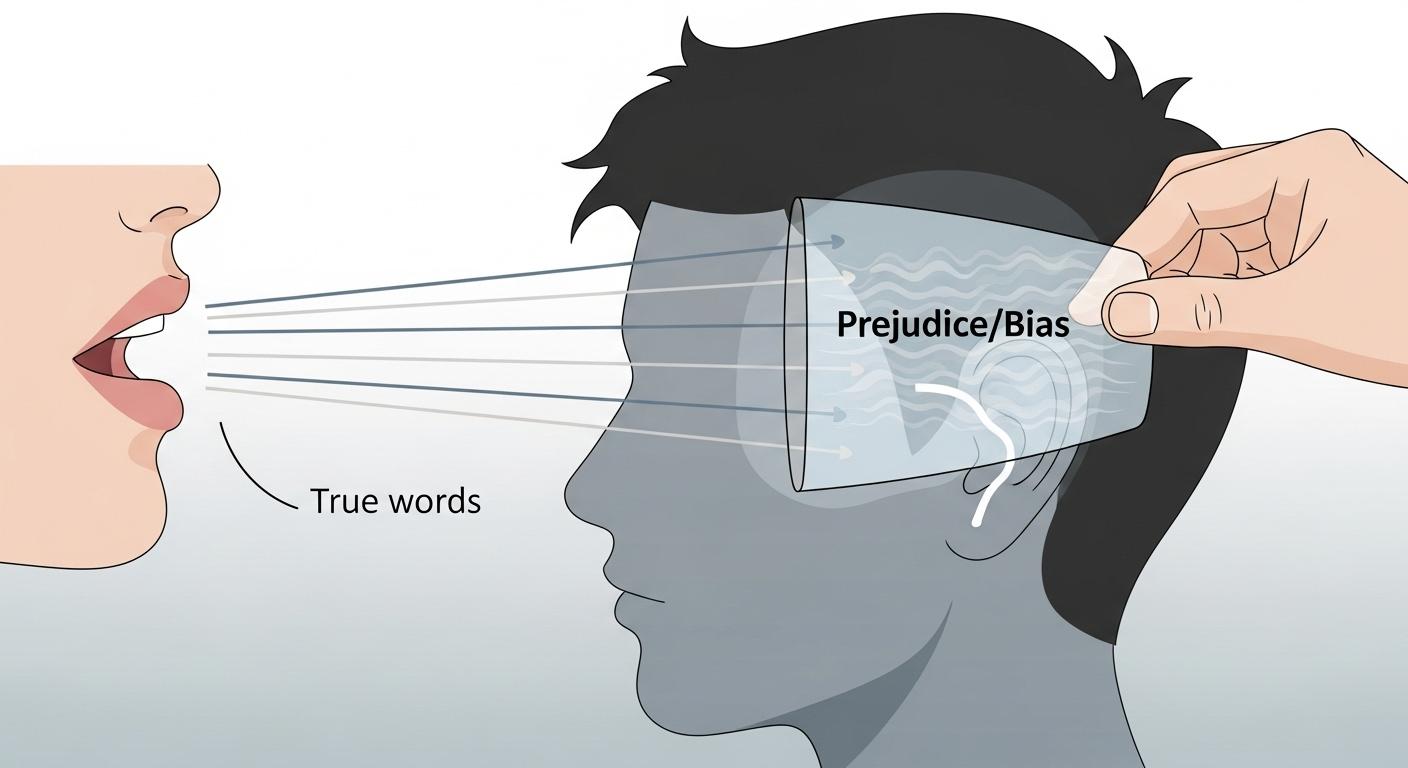

- 先入観の排除:相手の肩書きや過去の経験など、自分自身の先入観や価値観が傾聴の邪魔をしないように意識的に排除します。

非言語サインの活用

非言語的なサインを意図的に活用することで、話し手に安心感と承認欲求を与えられます。

- ミラーリング:相手の仕草や表情、動作をさりげなく真似ることで、無意識のうちに親近感を高めます。(関連キーワード:ミラーリング)

- 視覚情報の活用:相手の表情や身振りから、言葉には現れない深層にある感情を読み取るように努めます。

自分の価値観を脇に置き、相手を無条件に受け入れる姿勢が傾聴の出発点です。

自分の価値観を脇に置き、相手を無条件に受け入れる姿勢が傾聴の出発点です。

最新トレンドと傾聴力の未来

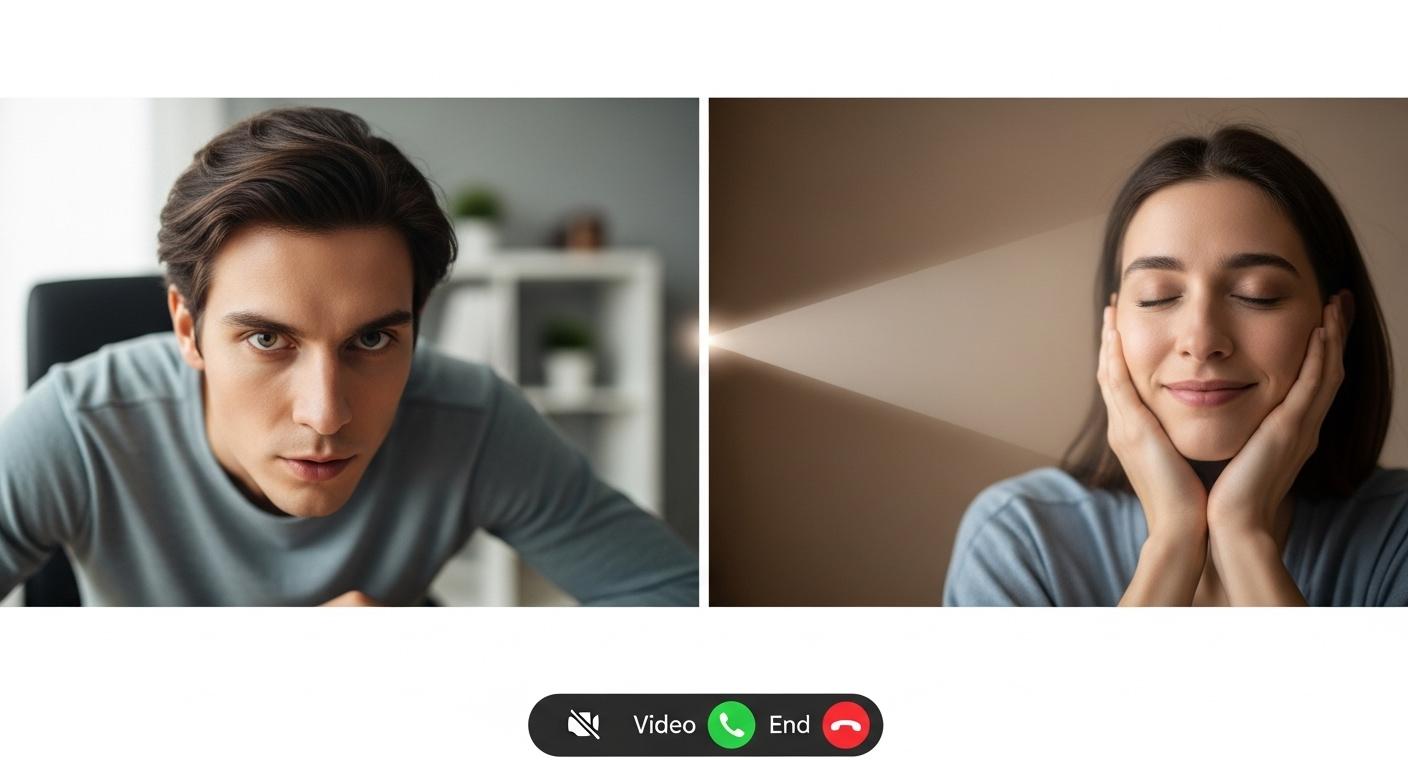

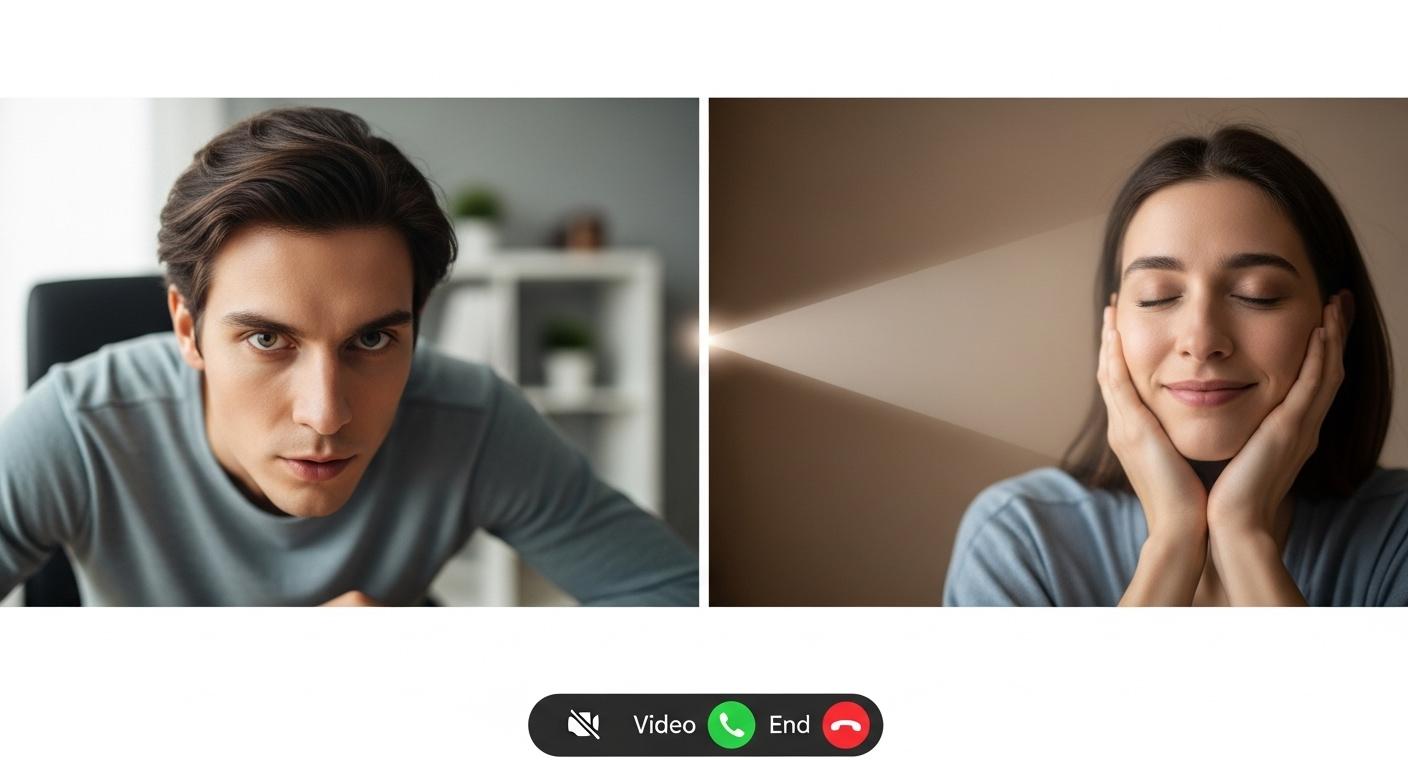

リモートワークやAI時代において、傾聴力はより重要性を増しています。

- オンラインでの非言語的コミュニケーションの難しさ

- AIとの対話の進化に対応する

こんな時、人間ならではの共感力と真摯さが求められます。

オンラインでの傾聴

リモートワークやオンライン会議が増える中、非言語的な情報(表情や姿勢)が伝わりにくくなっています。

- カメラ目線:画面越しでも意識的にカメラを見て、アイコンタクトを取る姿勢が重要です。

- 明確な応答:オンラインでは相槌や頷きが伝わりづらいため、より明確な言葉での応答や要約が求められます。

AI時代に求められる人間力

AIや大規模言語モデル(LLM)が情報や知識を提供する時代において、人間に求められる価値は、「感情を理解し、寄り添い、共感を深める」という傾聴力に集約されます。

- 人間中心設計(HCD):ビジネスやサービス開発の現場では、ユーザー(顧客)の真の感情や潜在的なニーズを聞き出す人間中心設計(HCD)の考え方が重要視されています。

注釈3:HCD(Human Centered Design:人間中心設計) 製品やシステムを設計する際に、ユーザーの視点、ニーズ、能力を中心において設計を行う考え方です。傾聴力は、ユーザーの真のニーズを把握するための不可欠なスキルです。

オンライン環境では、より意識的なアイコンタクトと明確な応答が傾聴の鍵となります。

オンライン環境では、より意識的なアイコンタクトと明確な応答が傾聴の鍵となります。

傾聴力は最高の自己投資

まとめと次のステップ

傾聴力は、一部の専門職だけではありません。

の全てに影響を与える普遍的な最強のスキルです。

共感力という心の姿勢と、バックトラッキングなどの技術を組み合わせることで、誰もが習得し、人生を豊かにすることができます。

傾聴力向上のための習慣

この記事で紹介した傾聴の定義、心理学的原則、そして実践的なトレーニング方法を、まずは日常の会話で意識的に取り入れることから始めましょう。

- 毎日の振り返り:その日の会話の中で、傾聴ができた場面、できなかった場面を振り返り、なぜそう感じたのかを分析します。

- 相手への興味:常に相手の背景や感情に純粋な関心を持つことを心がけましょう。これが、傾聴の三原則の根幹となります。

- アドバイスの封印:会話の途中で「でも」「私だったら」といったアドバイスを挟むのをぐっとこらえ、まずは相手の話を最後まで聞く練習を徹底します。

傾聴力がない人の特徴と改善点

傾聴力がない人の特徴として、

- 「話の腰を折る」

- 「自分の話にすり替える」

- 「結論を急ぐ」

- 「非言語的なサインがない(スマホを見るなど)」

などが挙げられます。

これらの行動は、相手の自尊心を傷つけ、信頼関係を著しく損ないます。

もし自分がこれらの行動をとっていると気づいたら、まずは非言語的サイン(視線、姿勢、相槌)の改善から始めてみましょう。

相手に「聞いている」というメッセージを明確に伝えることが重要です。

傾聴力は、今日から意識を変えることで、誰でも身につけられる「最高の自己投資」です。

傾聴力は、今日から意識を変えることで、誰でも身につけられる「最高の自己投資」です。

傾聴力に関するQ&A

Q1: 傾聴力と聞く力は同じですか?

A: 傾聴力と聞く力は、異なります。

「聞く力」は、

- 相手の情報を正確に受け取る能力(聴覚)

- 単に相手の話に耳を傾ける能力

を指します。

一方、「傾聴力」は、聞く力に加えて、

という心理学的な要素に基づき、相手の感情や真意までを深く理解しようとする「積極的な姿勢」を含む上位概念です。

ビジネスで必要なのは、この傾聴力です。

Q2: 部下の悩みを聴くとき、アドバイスは絶対にいけませんか?

A: 原則として、傾聴の段階ではアドバイスを控えるべきです。

特に相手が感情的に話している間は、まず感情を吐き出させましょう。

共感することが最優先です。

アドバイスは、相手の話が終わり、感情が整理された後、「もしよろしければ、私の経験から一つの意見を述べてもよろしいでしょうか?」と許可を得てから行うのが鉄則です。

聴き手が先に答えを出すと、部下は自分で考える機会を失います。

依存的になってしまうリスクがあります。

Q3: 傾聴力は生まれつきの才能ですか?

A: いいえ、傾聴力は後天的に学習し、トレーニングによって向上できるスキルです。

カール・ロジャースの理論がカウンセリングの技術として体系化されていることからもわかる通り、

を意識的に訓練すれば、誰でもその能力を高めることができます。

今日から意識的に相槌やバックトラッキングを取り入れるだけでも効果は実感できます。

傾聴力は「生まれつきの才能」ではなく、「スキルと心構え」の組み合わせです。

傾聴力は「生まれつきの才能」ではなく、「スキルと心構え」の組み合わせです。

専門家からの学びと参考図書

傾聴力を深める専門用語

| 用語 | 意味 | 傾聴での活用 |

| ラポール (Rapport) | 信頼関係、心理的な橋渡し。 | 傾聴の目標。ラポールが築かれると、本音を引き出しやすくなる。 |

| カウンセリング | クライアント中心療法。 | 傾聴の三原則が生まれた源流であり、傾聴力の応用分野。 |

| オープン・クエスチョン | 「はい/いいえ」で答えられない質問。 | 相手の思考や感情を引き出し、話を深めるために使用する。 |

| クローズド・クエスチョン | 「はい/いいえ」など選択肢が限定される質問。 | 事実確認や要約の確認、相手の感情が不安定な時に使用する。 |

| 沈黙 | 会話の中断。 | 相手が考えを整理する時間として意図的に使用し、決して遮らない。 |

おすすめの参考図書・外部情報

傾聴力をさらに深く学びたい方のために、以下の書籍や外部サイトを推奨します。

- カール・ロジャース著 『カウンセリングと心理療法』:傾聴の三原則を提唱したロジャースの原典。傾聴の深遠な心理学的背景を理解できます。(外部サイトリンク:書籍販売サイトなど)

- 産業カウンセラー協会公式サイト:傾聴の専門家であるカウンセラーの資格や、傾聴技法の具体的な研修プログラムを確認できます。(外部サイトリンク:産業カウンセラー協会)

- 書籍:『傾聴の基本と実践』(仮):ビジネスシーンでの具体的な活用法に焦点を当てた入門書。(外部サイトリンク:書籍販売サイトなど)

傾聴のルーツである心理学を学ぶことで、その効果を最大限に引き出せます。

傾聴のルーツである心理学を学ぶことで、その効果を最大限に引き出せます。

スポンサーリンク

キャリア・仕事

キャリア・仕事