決定木分析とは?仕組みや活用事例を解説

キャリア・仕事複雑なデータも、決定木分析を使えば、まるで木の枝をたどるようにシンプルに理解できます。

キャリア・仕事複雑なデータも、決定木分析を使えば、まるで木の枝をたどるようにシンプルに理解できます。

- 「データ分析に興味があるけど、何から始めればいいかわからない…」

- 「自社のデータをうまく活用して、ビジネスの課題を解決したい!」

そう思っている方は多いのではないでしょうか?

現代のビジネスにおいて、データは単なる「記録」ではありません。

未来を予測します。

より良い意思決定を行うための重要な「資産」となっています。

しかし、多くのデータ分析手法がある中で、どれを学べば良いか迷ってしまうかもしれません。

そこで、今回ご紹介したいのが「決定木分析」です。

決定木分析は、データから特定のルールを見つけ出します。

意思決定のプロセスを樹木のような図(ツリー)で表現する分析手法です。

その最大の魅力は、誰にでもその仕組みを理解しやすいという点にあります。

複雑な数式やアルゴリズムを知らなくても、視覚的に直感的に結果を理解できます。

そのため、データ分析の専門家でなくても、ビジネスの現場ですぐに活用できます。

この記事では、

- 決定木分析の基本的な仕組み

- 具体的な活用事例

- Pythonを使った簡単な実装方法

まで、未経験者でもわかるように丁寧に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたもデータを活用する楽しさを知ることができるでしょう。

スポンサーリンク

決定木分析とは?

決定木分析(Decision Tree Analysis)は、データの中から特定のパターンやルールを発見します。

その結果をツリー(木)の形で表現する機械学習の手法の一つです。

この手法は、与えられたデータから自動的に質問を繰り返します。

その答えに基づいてデータを分類したり、数値を予測したりします。

その結果が、あたかも意思決定のプロセスを示しているように見えることから、「決定木」という名前がつけられました。

なぜ決定木はわかりやすいのか

決定木分析が他の複雑な分析手法と比べて優れている点は、結果が直感的で、誰でも理解しやすいことです。

例を見てみましょう。

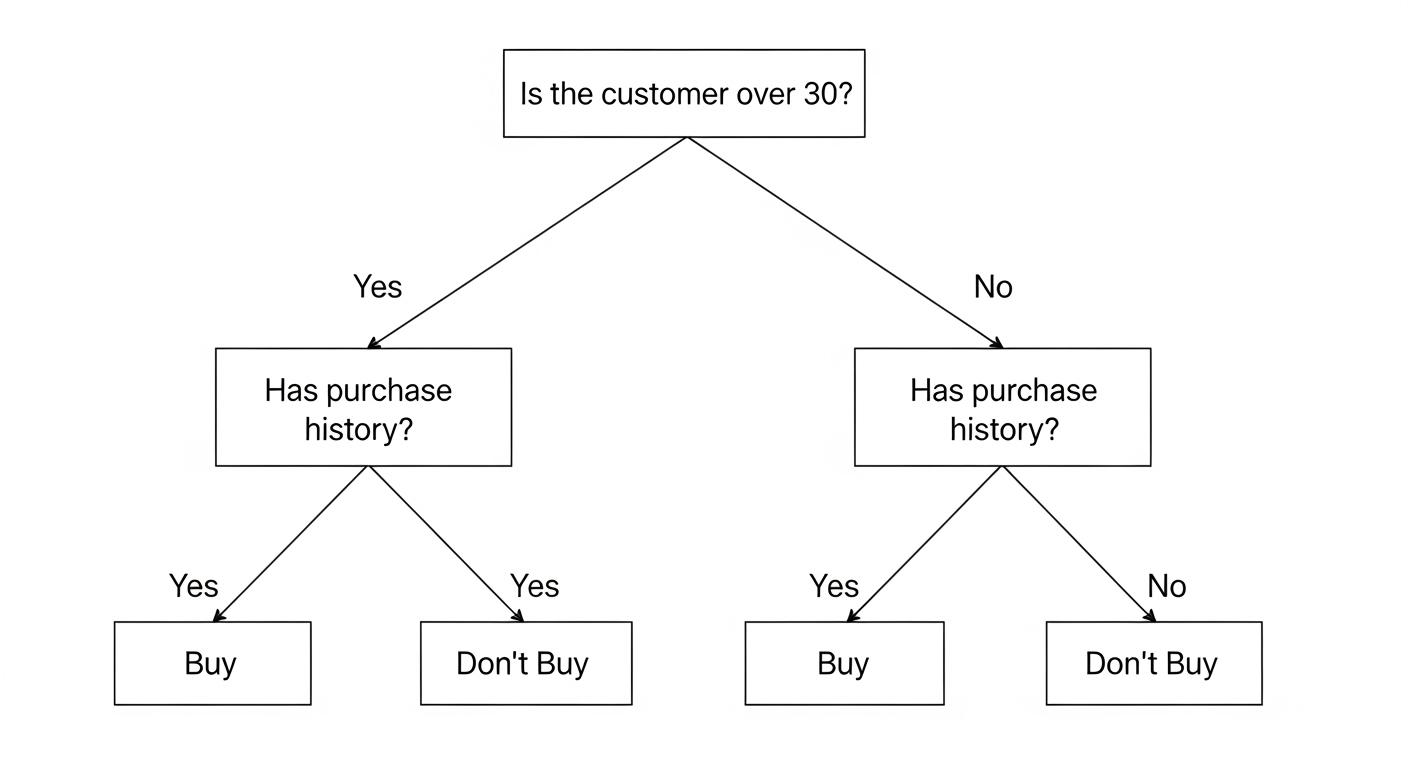

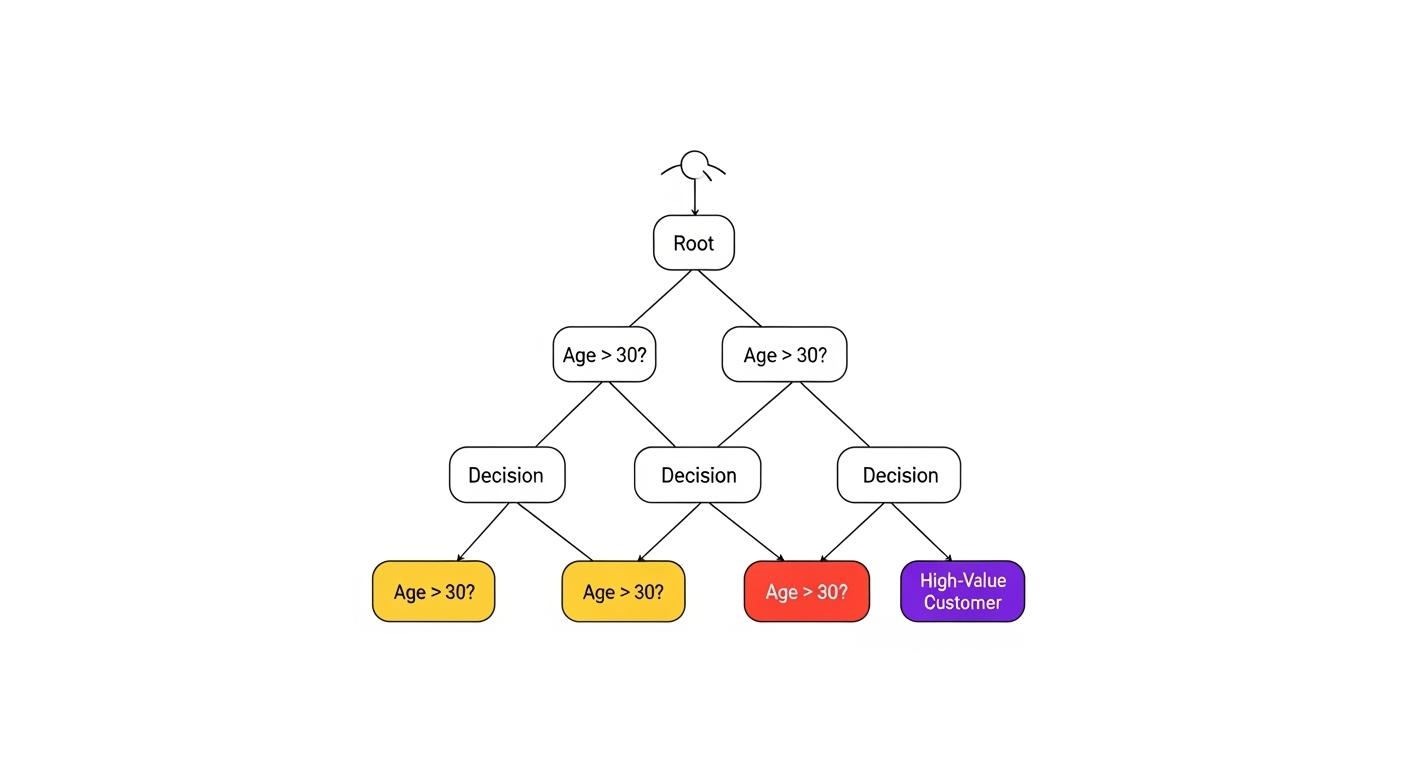

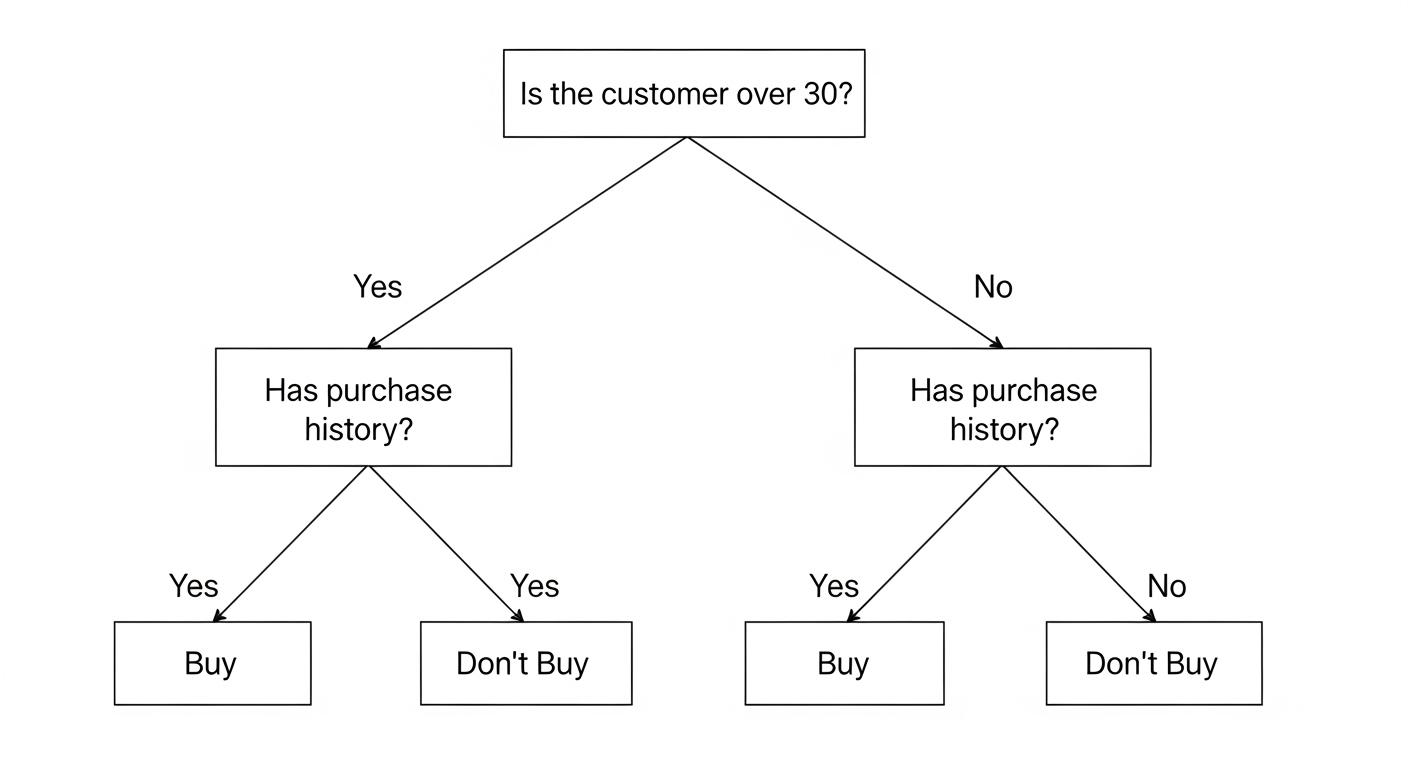

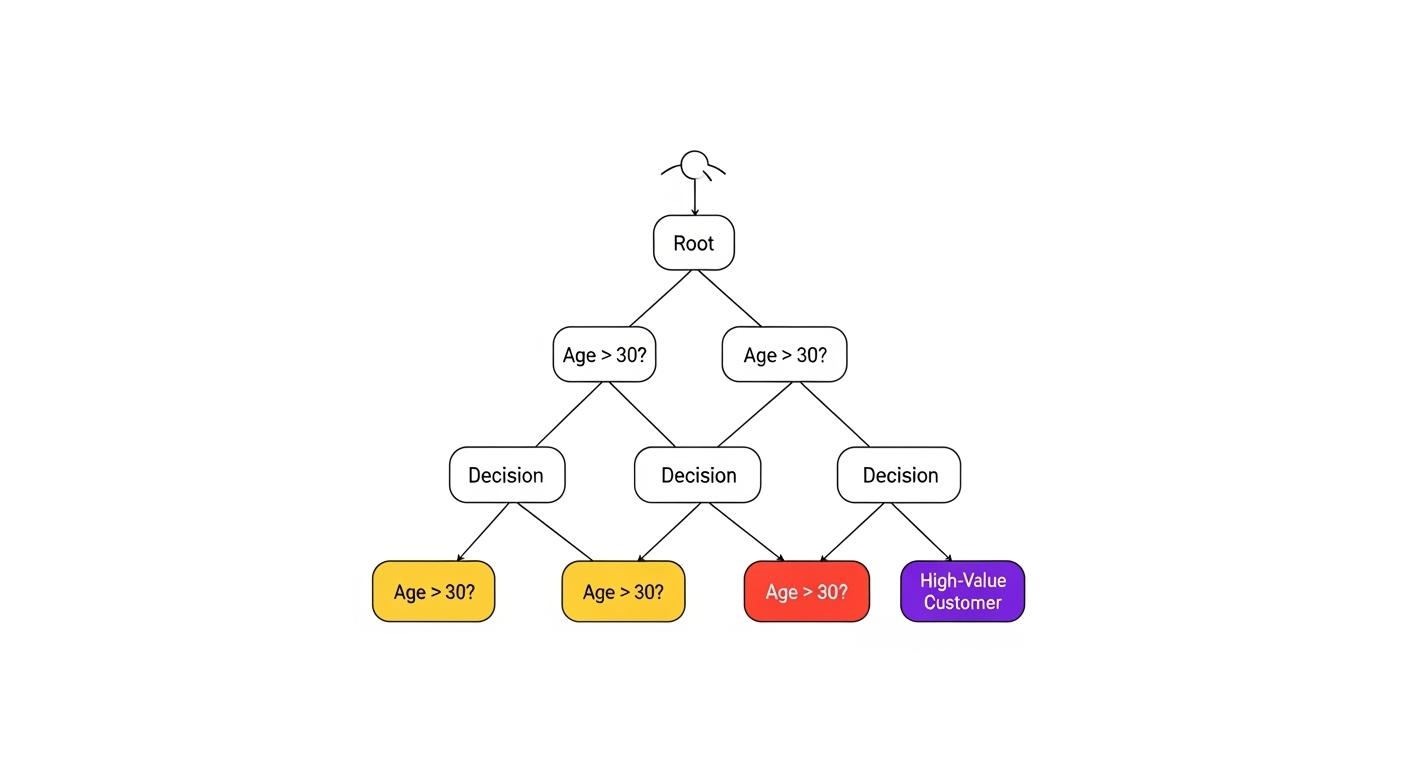

あるECサイトが「顧客が商品を購入するかどうか」を予測したいとします。

決定木分析を用いると、以下のようなツリーが作成されます。

【顧客が購入するかどうかを予測する決定木の例】

- 最初の質問(ルートノード): 「顧客の年齢は30歳以上か?」

- 答えが「Yes」の場合 → 次の質問へ

- 答えが「No」の場合 → 「購入しない」と予測(最終ノード)

- 次の質問(ノード): 「過去6ヶ月間の購入履歴は3回以上か?」

- 答えが「Yes」の場合 → 「購入する」と予測(最終ノード)

- 答えが「No」の場合 → 「購入しない」と予測(最終ノード)

このように、「もし~ならば、〇〇」というシンプルなルールの組み合わせで結果が導き出されるため、なぜその結論に至ったのかを明確に説明できるのです。

スポンサーリンク

決定木は、このようにシンプルな質問を繰り返すことで、複雑な予測や分類を行います。

決定木分析のメリット・デメリット

決定木分析は非常に優れた分析手法です。

しかし、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。

3つのメリット

- 直感的で理解しやすい: 先ほど説明したように、ツリーの形で見えるため、データの専門家でなくても結果を理解し、ビジネスの意思決定に活用できます。

- データの前処理が簡単: 複雑なデータの前処理(外れ値の除去や正規化など)をあまり必要とせず、そのままのデータで分析を開始できます。

- 非線形な関係も捉えられる: 線形回帰のような直線的な関係だけでなく、複雑な非線形なデータ間の関係も捉えることができます。

3つのデメリット

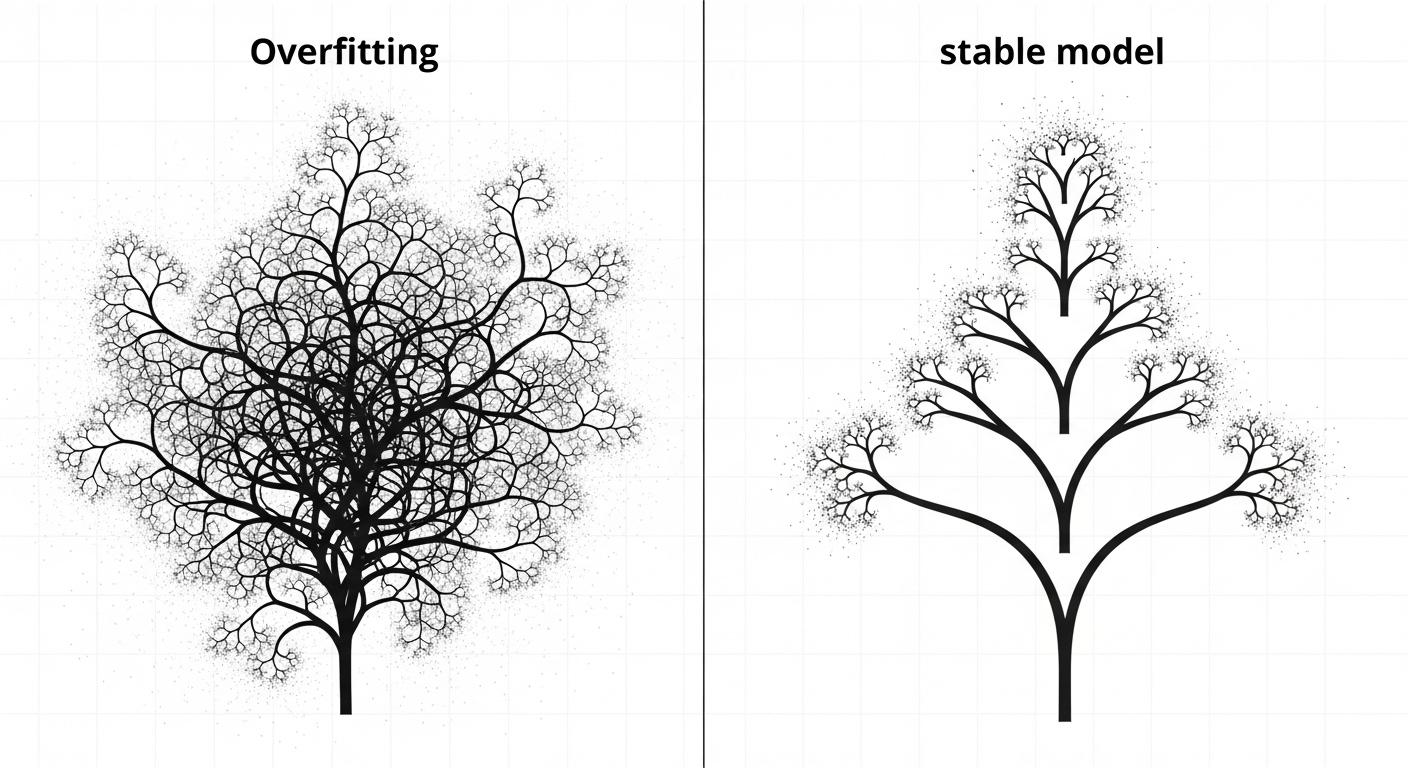

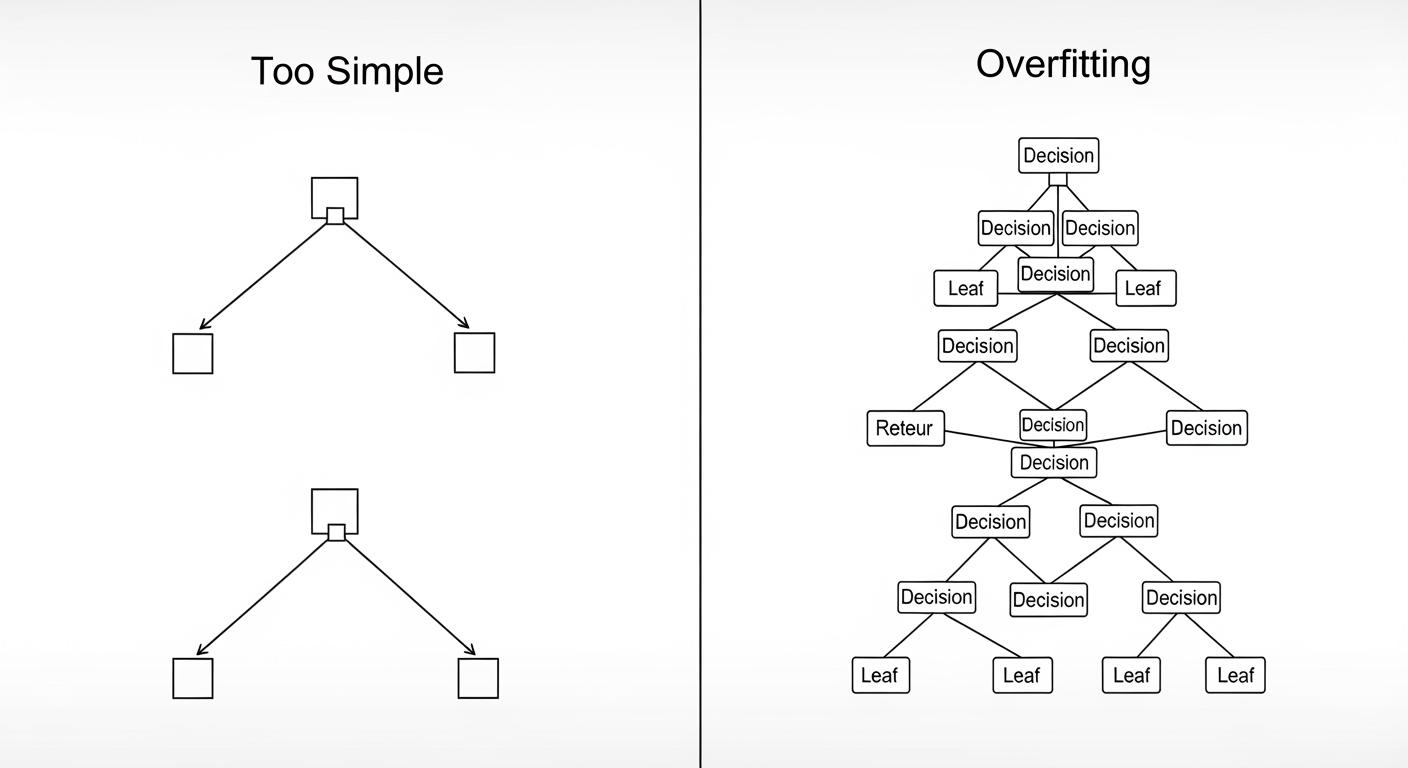

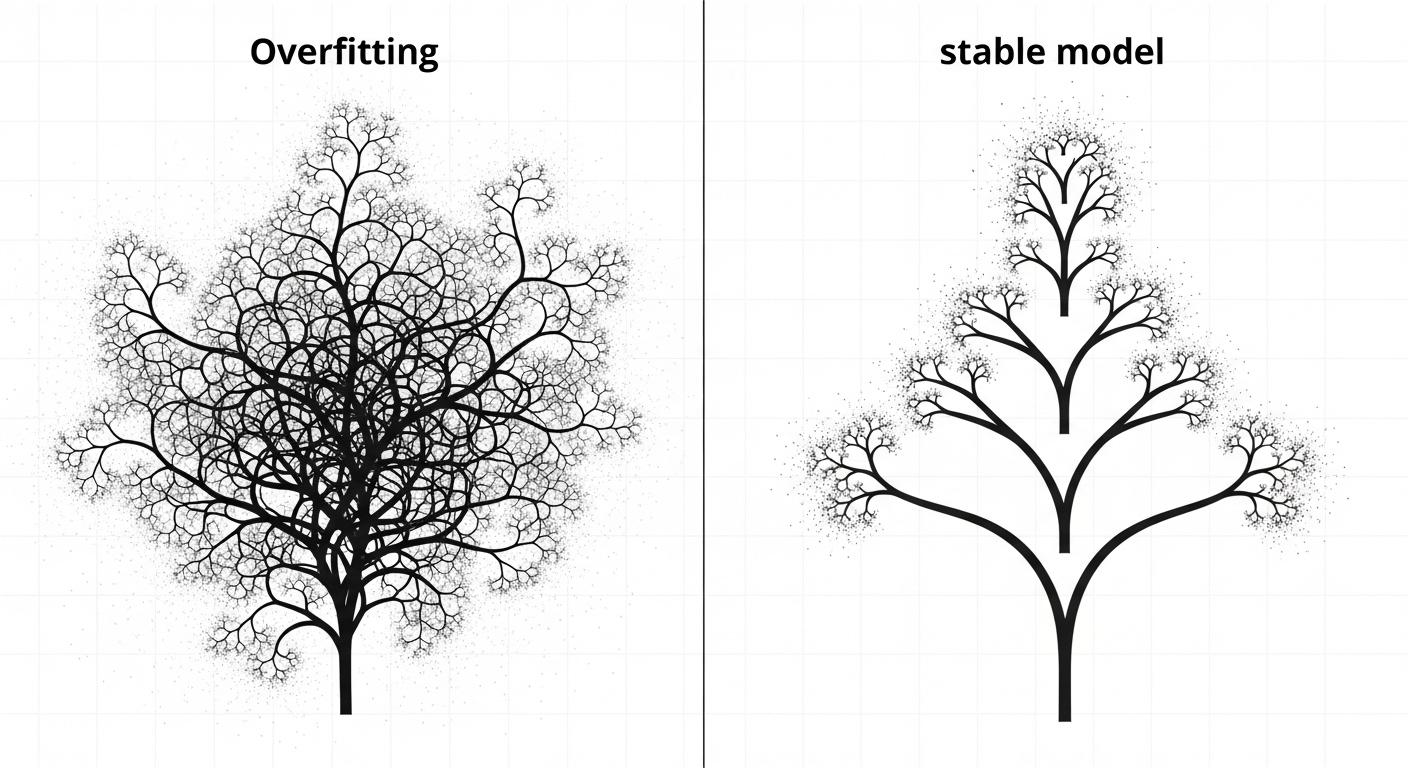

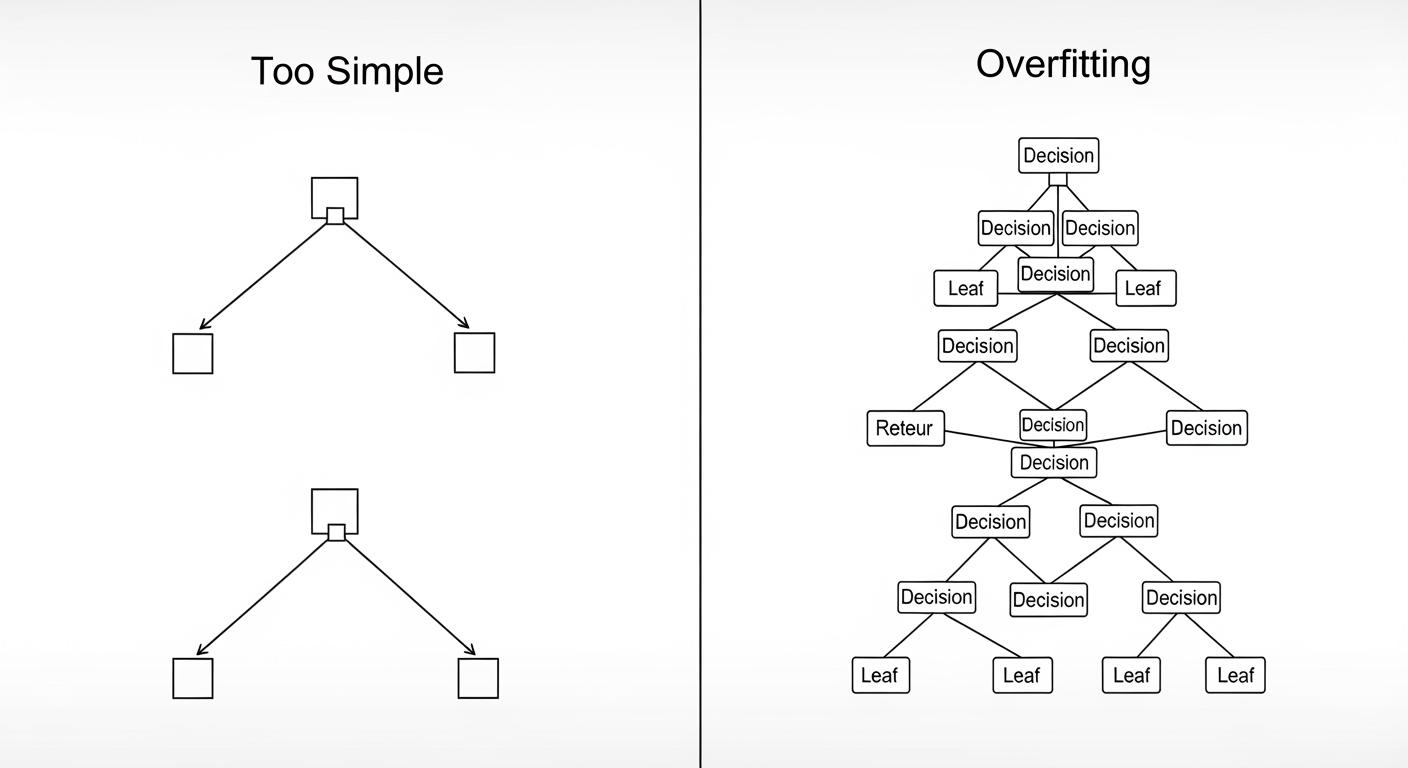

- 過学習に陥りやすい: データに適合しすぎて、新しいデータに対する予測精度が低くなる「過学習(overfitting)」が起きやすいという欠点があります。

- 不安定なモデル: データのわずかな変化によって、ツリーの形が大きく変わってしまうことがあります。

- 予測精度が低い場合がある: ランダムフォレストや勾配ブースティングといった、複数の決定木を組み合わせたより高度な手法に比べると、単一の決定木の予測精度は低い場合があります。

過学習に陥らないよう、ツリーの深さを制限したり、不要な枝を刈り込んだりする工夫が必要です。

過学習に陥らないよう、ツリーの深さを制限したり、不要な枝を刈り込んだりする工夫が必要です。

決定木の主な種類

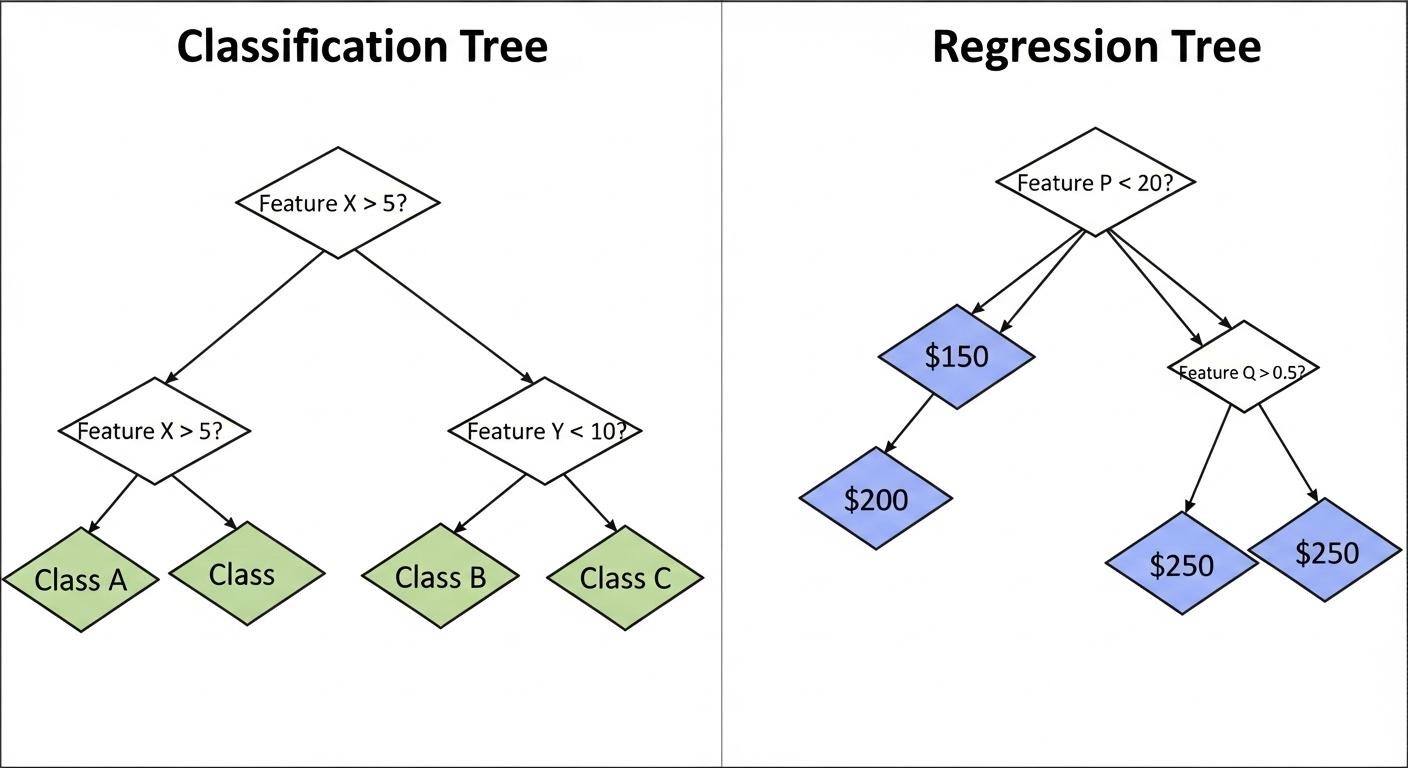

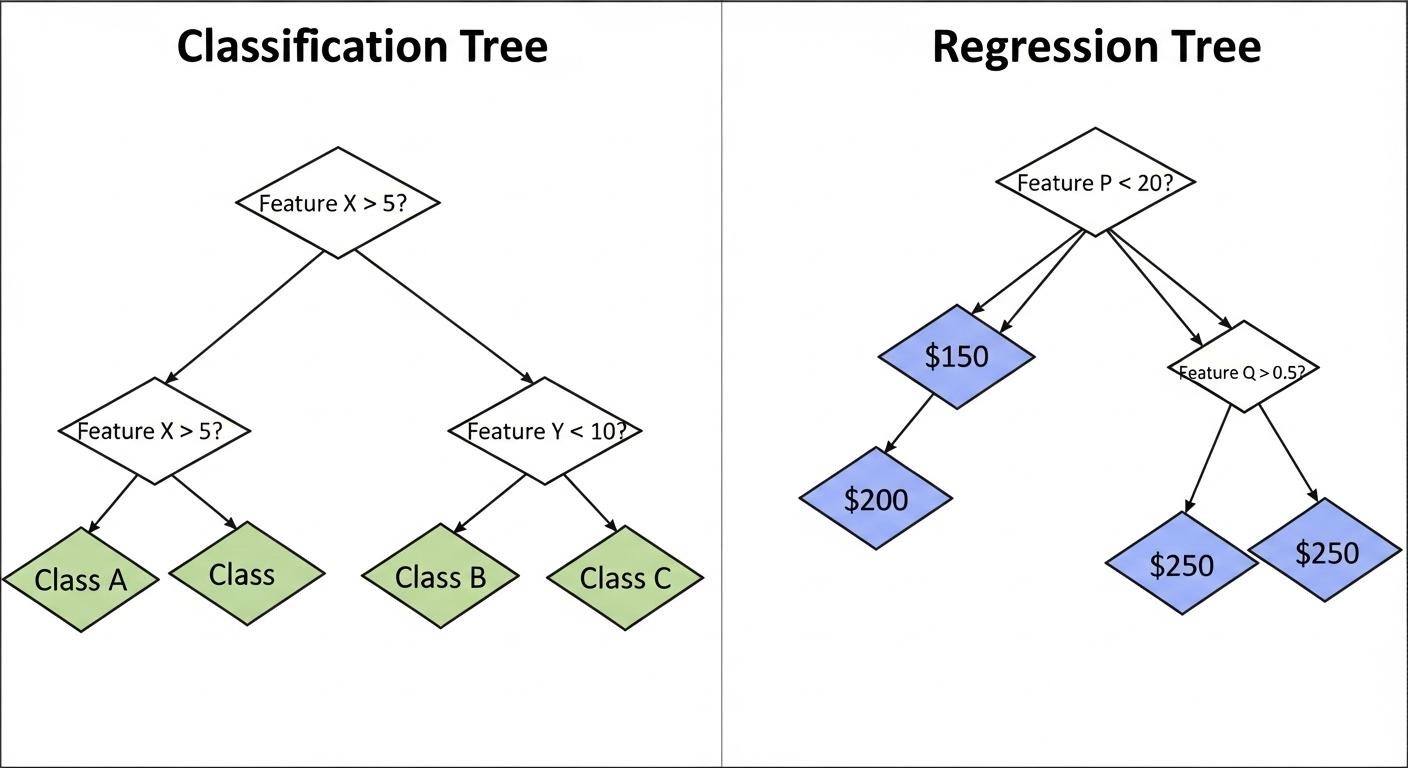

決定木は、大きく分けて分類と回帰の2つの目的に使われます。

分類木

分類木(Classification Tree)は、データを特定のカテゴリーに分類する目的で使われます。

例えば、

- 「商品Aを購入するか否か」

- 「メールが迷惑メールか否か」

など、答えが「はい/いいえ」や「A/B/C」といったカテゴリーに分かれる場合に用いられます。

回帰木

回帰木(Regression Tree)は、データを連続的な数値として予測する目的で使われます。

例えば、

など、答えが数値となる場合に用いられます。

決定木は、予測したい目的によって、分類と回帰を使い分けます。

決定木は、予測したい目的によって、分類と回帰を使い分けます。

決定木分析の具体的な活用例

決定木分析は、さまざまなビジネスシーンで活用されています。

マーケティング分野での活用

- 顧客セグメンテーション: アンケートデータや購買履歴を使って、顧客を特定のセグメント(層)に分類します。ターゲットに合わせたマーケティング施策を立案します。

- 顧客の離脱予測: 顧客の行動データ(Webサイトの閲覧履歴、問い合わせ回数など)から、「どの顧客がサービスを解約する可能性が高いか」を予測します。事前に適切なアプローチを行います。

医療・金融分野での活用

- 医療診断支援: 患者の症状や検査データから、病気の可能性を予測し、医師の診断を支援します。

- 金融審査: 申込者の年齢、年収、借入履歴などの情報から、融資の可否を判断する際の参考データとして活用されます。

決定木分析は、あなたのビジネス課題を解決するための強力な武器となります。

決定木分析は、あなたのビジネス課題を解決するための強力な武器となります。

Pythonを使った決定木分析

決定木分析は、専門的なソフトウェアがなくても、PythonやRといったプログラミング言語を使えば、誰でも簡単に試すことができます。

ここでは、Pythonの機械学習ライブラリ**scikit-learn**を使った簡単な例をご紹介します。

scikit-learn とは

scikit-learnは、Pythonで機械学習を行う際に最も広く利用されているライブラリです。

決定木を含む多くのアルゴリズムが実装されており、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

Pythonでの実装例

以下のコードは、シンプルなデータセットを使って決定木モデルを作成しました。

学習させるまでの流れを示しています。

Python

# scikit-learnから必要なモジュールをインポート

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.datasets import make_classification

from sklearn.model_selection import train_test_split

# サンプルデータを作成

X, y = make_classification(n_samples=100, n_features=4, random_state=42)

# データを訓練用とテスト用に分割

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=42)

# 決定木モデルを初期化

model = DecisionTreeClassifier()

# モデルを訓練データで学習

model.fit(X_train, y_train)

# 学習したモデルの精度を確認

accuracy = model.score(X_test, y_test)

print(f"モデルの精度: {accuracy:.2f}")

専門用語の補足:

DecisionTreeClassifier: データを分類する決定木モデル。make_classification: サンプルデータセットを自動的に生成する機能。train_test_split: データセットを学習用とテスト用に分ける機能。fit: モデルをデータに適合(学習)させるメソッド。

このように、たった数行のコードを書くだけで、複雑な計算はライブラリが全て行ってくれます。

Pythonを使えば、誰でも簡単に決定木分析を試すことができます。

Pythonを使えば、誰でも簡単に決定木分析を試すことができます。

知恵袋などでよくあるQ&A

Q1:決定木分析の「木の深さ」って何ですか?どうやって決めればいいですか?

A1:「木の深さ」とは、ルートノードから最も遠いリーフノードまでの分岐の階層数を指します。

深くしすぎると、特定のデータに最適化されすぎて、汎用性が低くなる「過学習」を引き起こす可能性があります。

逆に浅すぎると、データの特徴を十分に捉えられず、精度が低くなることがあります。

最適な深さを決めるには、データの精度を評価しながら、複数の深さを試してみるのが一般的です。

決定木の深さを適切に設定することが、精度の高いモデルを作る上で重要です。

決定木の深さを適切に設定することが、精度の高いモデルを作る上で重要です。

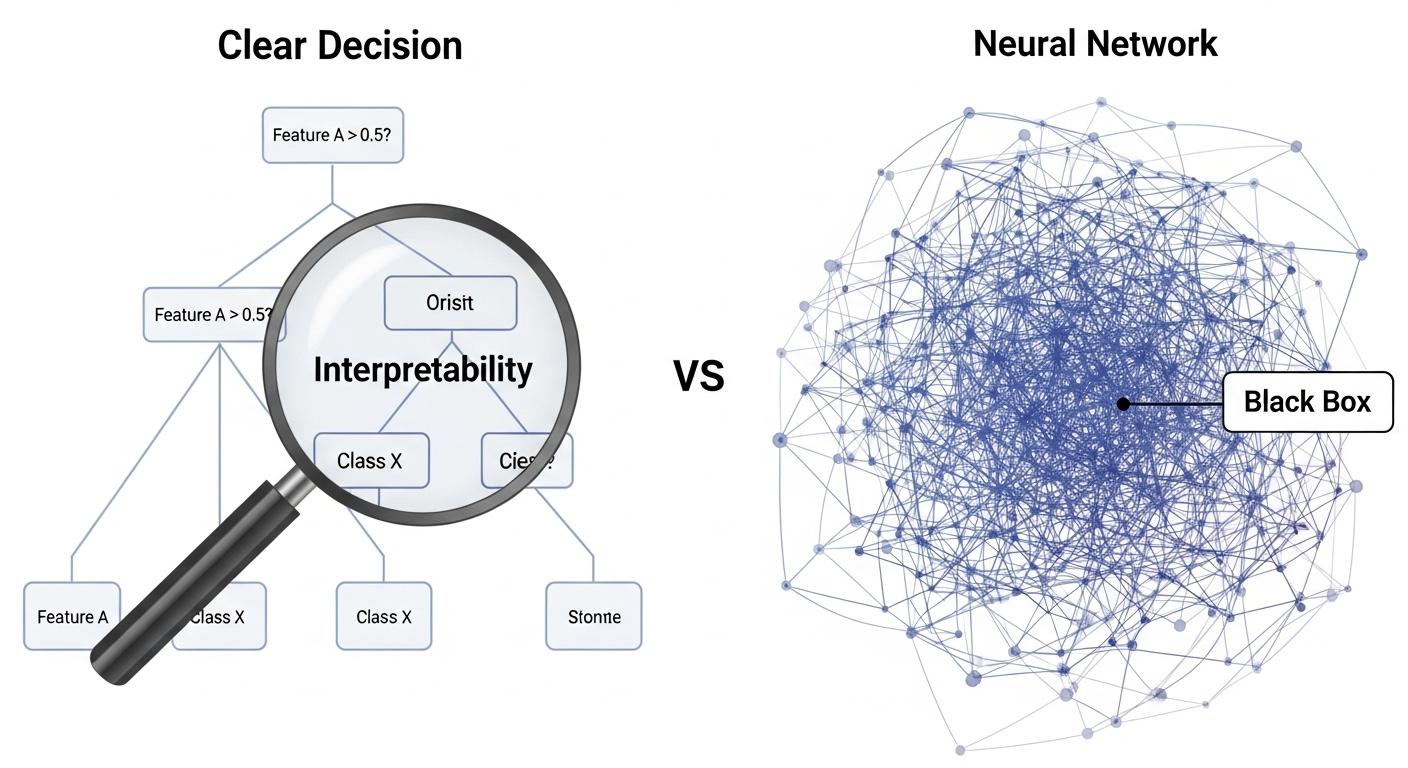

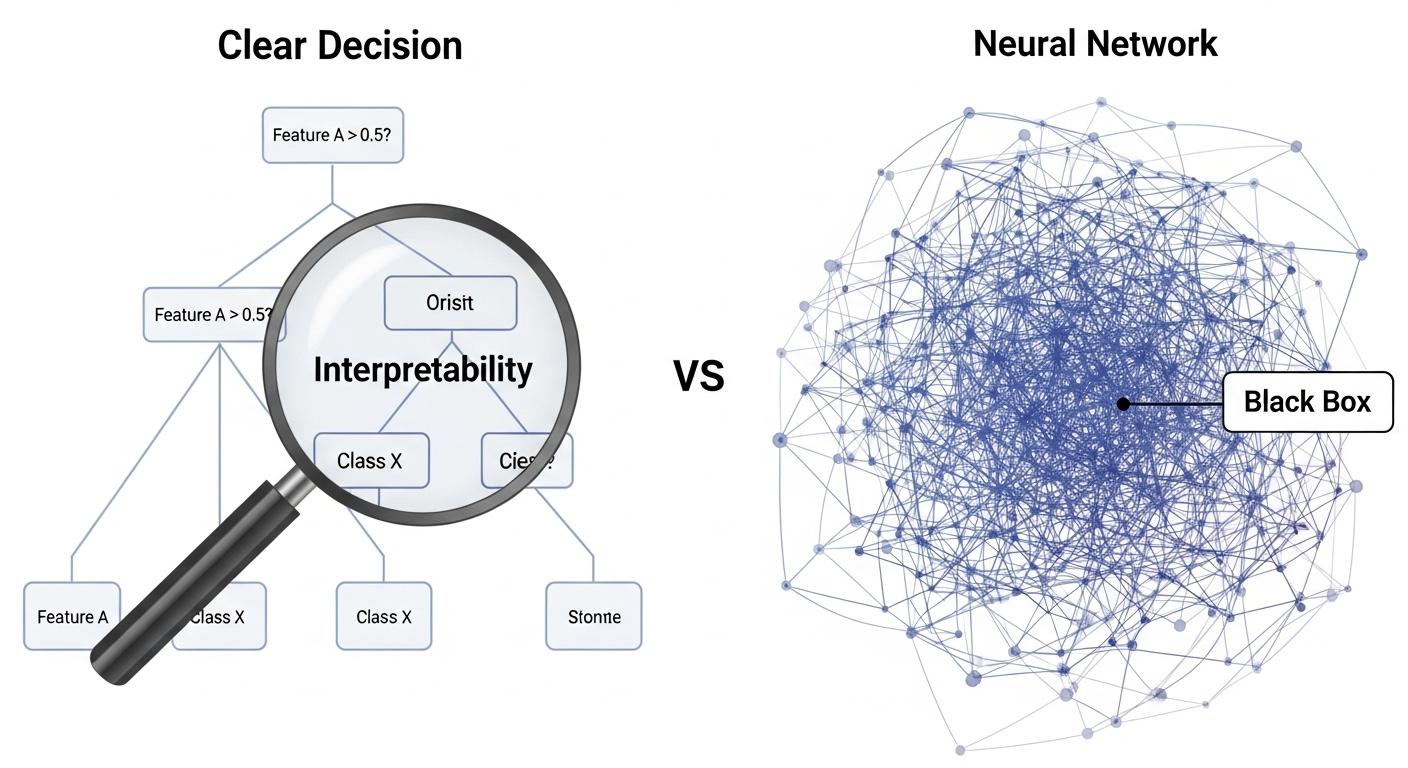

Q2:決定木分析と他の機械学習手法との違いは?

A2:決定木分析は、結果の解釈がしやすいという大きな特徴があります。

他の手法、例えば「ニューラルネットワーク」などは非常に高い予測精度を持つ反面、なぜその結果になったのかがブラックボックスになりがちです。

一方で、決定木は予測精度では劣ることもありますが、なぜその判断が下されたのかを人間が理解できる。

そのため、ビジネスの意思決定において非常に有用です。

透明性か精度か、目的によって最適な分析手法は異なります。

透明性か精度か、目的によって最適な分析手法は異なります。

決定木分析を始める一歩

決定木分析は、データ分析の専門家でなくても、その仕組みや結果を直感的に理解できる非常に優れた分析手法です。

もちろん、より高度な分析には専門的な知識が必要です。

しかし、まずはこの記事で解説した基本を理解しておきましょう。

手元のデータで実際にツリーを作成してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

【関連記事】

- 関連コンテンツ1:

- 関連コンテンツ2:

- 関連コンテンツ3:

【外部リンク】

スポンサーリンク

キャリア・仕事

キャリア・仕事